算数・数学教育

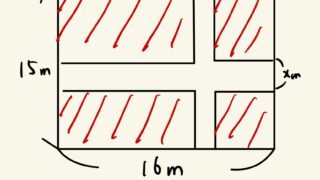

算数・数学教育 【算数・数学・支援】字を上手く書きたい!きれいな円をかきたい! みんなが使いやすい算数・数学で使う文房具(2024.07.25更新)

手先がうまく効かずに文房具が上手く使えなかったり、字が上手に書けなかったりという子どもをもったことはありませんか。 道具が上手く使えずに、勉強が嫌になるというのはもったいない話です。 いま、いろんな道具が発売されています。 もしよかったら、...

算数・数学教育

算数・数学教育  ICT活用

ICT活用  指導案

指導案  指導案

指導案  指導案

指導案  算数・数学教育

算数・数学教育  指導案

指導案  指導案

指導案  指導案

指導案  指導案

指導案