中学校1年生では、データの活用で、ヒストグラムや、度数分布表、度数分布多角形を使って、AとBのデータを比較するという活動をしていきます。

啓林館の教科書では、羽の長さの違う、紙で作った紙コプターの滞空時間を比較して、どちらの紙コプターの方が、長く飛んでいるかという比較をします。

ただ、この実験の時間をとると、結構計測に時間がかかります。

もちろん実測したデータや、計測に失敗したデータ(外れ値)を扱うことも大切です。

ただ、1年ではそこまで取り扱わなくてもいいかなと思っているんです。

自分は、きっちりヒストグラムや度数分布表をかける、活用できるということを大切にしています。

そこで、架空の2つのクラスの50mの記録表を作り、どちらが速いか比べさせる活動を設定しました。

一見、どちらが速いか分からないように、クラスの記録を作るのって大変ですよね。

そんなときに、生成AIを作れば一瞬で作ってくれるのでは?と思ってチャレンジしてみました。

今日はそのときの授業の紹介です。

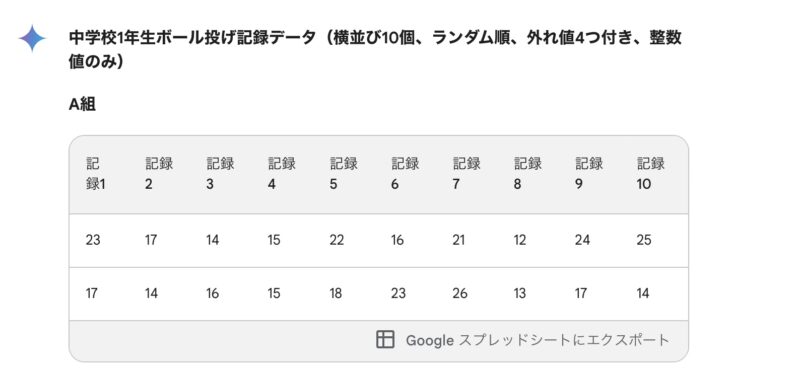

記録の作成

今回はgoogleのGeminiを使って、記録を作成しました。

指示は次の通りです。

データ概要

対象:中学校1年生 データ:ボール投げ記録(メートル、整数値)

クラス数:2クラス(A組、B組)

クラスあたりの人数: A組:20人 B組:30人

条件: 2クラスの平均値と中央値は等しい B組には外れ値を4つ含む(5より少ない記録を3つ、40程度の記録を1つ)

記録の範囲は5メートル~30メートル

記録は整数値のみ

記録の順番はランダム

テーブル形式で出力をしてください

横に10個ずつテータをならべて出力をしてください

出てきた記録は以下のようなものになります。

こんなふうに出力をしてくれました。

ここまでたどり着くのに、10回ほど、記録を作り直してもらっています。

外れ値を作ると、生徒が面白いだろうとして追加したり、同じクラスの人数だったら、生徒はどんな反応になるかなと、記録を作成してみたり・・・。

人の手で記録を調整すると嫌になってしまいますが、AIさんは嫌な顔一つせずにデータをすぐに作り直してくれるので、ありがたいです。

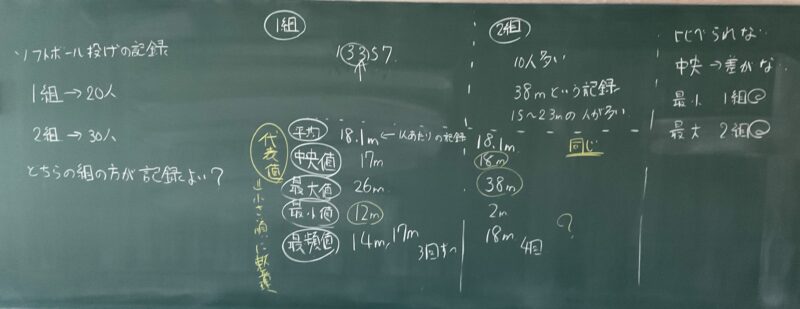

授業の実際

実際に生徒と一緒に、調べてみった結果がこちらです。

中央値を「同じようにして!」とAIに頼んだのですが、微妙に違っていますね。

まぁそれは愛嬌ということで。

結局生徒は、「小学校で習った代表値では、どちらのクラスの方が成績が良いかは結論を出せない」と言いました。

ここから、度数分布表やヒストグラムという新しい知識を使って比べていこうと話をして、授業を終えました。

まとめ

今回は、数学において、AIを使えるかと考えての提案です。

教材準備で、骨の折れる作業を、AIさんならいとも簡単にやってくれるのでありがたいですね。

皆さんもこんな使い方、一度試してみるのはいかがでしょうか?

【生成AIを使った統計授業のアイデアや統計授業への考えはこちら】

コメント