足かけ、3年。

コツコツ続けてきた研究活動がついに実を結びました!

日本数学教育学会に投稿していた実践論文がついに受理されました。

雑誌に掲載されます!

長かった。実践を構想するよりも、論文として仕上げるのに時間がかかりました。

3年という時間をかけて一つの論文を書きました。

現場の先生がなんでそこまで労力をかけて書くの?と思う方もいらっしゃるかもしれません。

時間はかかりましたが、ここまで時間をかけて一つのことができてよかったと私は思っています。

最後まで粘り強く導いてくださった、共著者の先生に感謝をしています。

今回、学会論文をなぜ投稿したのか、論文を投稿して得たこと、感じたことを記録として残しておきたいと思います。

なんで査読論文に挑戦しようと思ったの?

査読論文に挑戦した理由は、どちらかというと後ろ向きな理由です。

自分は、大学入試を受けたときに、実はシステムエンジニアになろうと思っていました。

ただ、親からは帝大レベル以上の情報工学部ぐらいにならないと大成せんぞ!と言われて、必死こいて勉強しました。

ただ、共通テスト(当時センター試験)で惨敗し、泣く泣く第1志望の大学を諦めることに。

前から、「お前は先生に向いているから、先生になりなさい!」と親から言われ続けていました。

ただ、先生になるつもりはなかった自分。

教育学には興味があったので、国立大学前期試験は広島大学の教育学部を受けようとしましたが、ちょっと点数が足りなかったため、理学部に進学した後、院で教育学部に進もうと思って受験しました。

ただ、見事に桜散る。不合格でした。

国立大学後期試験は、教員養成系の大学を受けて、なんとか滑り込みで受かります。

教員養成しか受からなかったので小・中学校の先生になることを腹をくくったことを覚えています。

そこで、4年間研究とは無縁の生活をして、卒論もそこそこに何とか卒業。

2年の講師を経て、正規採用されて、今に至ります。

先生になり、7、8年経ったあたり。

コロナショックで、3ヶ月もの休校期間ができました。

今まで、必死になって走り続けましたが、休校期間でふと自分を考える時間ができました。

あれ、これから自分ってどういうふうに成長していけばいいのかな。このままでいいのかな。なんかつまらないなーと感じてきました(暇っていけないですね)

教育現場には、「プログラミング的思考」とか「個別最適な学び」とか色々な新しい考えが入ってきました。

教育書、指導要領といろいろ読んでみましたが、定義が本によって違う。

子どもに沿った教育をすればいいとは言うけれど、どんな姿にすればいいかがよく見えない。

自分って、これからどんな指導力をつければいいのかななんて悩みがむくむくと出てきました。

そんなときに、そういえば、自分は、研究者になりたいなと思っていたことを思い出しました。

もしかしたら、専門的に教育学を勉強すると、指導要領の源泉になるところが探れるかもしれない・・・。

そう思って、「日本数学教育学会」と、たまたま、当時の勤務校の校長が入っていた「日本生活科・総合的学習教育学会」に入会しました。

そうです。コロナになり、学会が全てオンラインになり、とても参加しやすくなったのです。

出かけなくても研究会に出られる。様子を見るにはちょうどいいと思って、学会に入会をしました。

運命の出会いはX(当時Twitter)に

そこで、何回か研究発表をしていましたが、自分の実践を報告するだけで、学術的な論文はどう書けばいいか全くわかりませんでした。

もちろんそのレベルにも達していませんでした。

大学時代に研究のけの字もやってこなかった自分です。

当然でした。

ある時、「研究したいよー、勉強したいよー、論文書いてみたいよー」とXに呟いたところ、ある教育学の博士課程に進んでいる先生(以下先生)が、「じゃぁ一緒に書くか!」と声をかけてくれました。

僥倖です。

この機を逃すなとばかりにお願いをして、研究プロットを立てていきました。

論文を書き始めて

「査読論文は、今までの学校で書いていた実践論文とは書き方が違う」ということを教わりました。

実践論文は、自分で子どもの理想の姿を設定し、そこに向けてどんな手立てを講じるかを考え、実行することで、子どもがどのように変容したかを記述していきます。

もちろん、生徒の理想の姿は、学習指導要領を基にして考えていくのですが、結構教員の思いを全面に出して生徒の姿を設定しました。

ただ、査読論文は違いました。

先人の先行研究を概観し、どんな事柄が明らかになっていないかを見つけ、その穴を埋めるように、論文を書いていくことが大切になります。

つまり、自分のやりたい分野の中(例えばプログラミング教育)で、先行研究はどんな研究がされているのか。

そして、先行研究で明らかになっていないことを整理し、どんな研究を書けば、明らかになっていないことが少しでも明らかになるのかを考えなければいけません。

自分の今まで書いていた実践論文は、自分の独りよがりの文章ばかりで、何も新しいことを明らかにすることができていないかったのです。

取り敢えず50個論文をドーンと渡される

自分の書いてきた実践論文を基に、先生と話した結果、「プログラミング教育」の分野で論文を書いてみようということになりました。

そこで、「とりあえず、これ読んでおくと色々喋られるようになるから読んでおいてね」と渡された論文50本。

中には英語の論文も入っていて、読めずに泣きそうになりました。

今ならChatGPTがあれば、英語論文も和訳してくれますが、まだまだ黎明期。

使い物にならなかったので、英語論文は読んだことにして、日本語論文だけは頑張って読みました。

そこまで約2ヶ月。

そして、どんな題材で授業をするか一緒に決めて、まずは授業案を作っていきました。

それが2022年の10月だったと思います。

日本科学教育学会の研究会で、発表をしました。

そして、実際に授業を行ったのは、2022年の12月。

ここでは、カメラを6台導入し、子どもの動きがすべて録画できるようにして、普段の授業実践の何倍も労力をかけました。

何よりも「客観的な証拠を担保する」のが必要だったからです。

論文を書くのに2年

子どもの様子はなんとか書けましたが、全然論文にはならない文章力でした。

先生に言われたことを断片的にまとめて、論文全体を先生に書いていただきました。

きっちり提出できるようにまとめるのに、約1年かかりました。

提出して、結果が返ってくるのに3ヶ月。

結果は、「再提出」

質問状が8ページみっちり返ってきました。

その質問に答えるために、さらに1年かけて論文を修正し、2回目の提出をしました。

2回目の提出の結果は「条件付き採用」

質問に対して、適切な訂正がかけられれば、採用するよと言うことです。

ただ、質問状は8ページ。

締切は2ヶ月。

必死こいて、論文を2人で直しました。

3度目の提出で、「採用」

誤字脱字などの細かい修正を最後に加えて、雑誌に載るという形になりました。

足掛け、3年3ヶ月に及ぶプロジェクトになったのです。

査読論文を書いて変わったこと

知識が増えた 目指すべき姿や、どんな切り口で子どもを見ればいいかが明瞭になった

今回は「プログラミング教育」の分野で論文を書きました。

指導要領には、「プログラミング的思考の育成」が謳われていますが、どんな姿がプログラミング的思考が育ったと言えるか、皆さん説明できますか?

自分は言えませんでした。

ただ、プログラミング的思考が出てきた背景を探るうえで、どんな姿が「プログラミング的思考」を働かせているといえるかがはっきりしました。

また、面白いことに、プログラミングの学習を進めるうえで「探究的な学習」を設定して授業を展開しました。

数学における、探究的な学習についてもチャレンジする機会となりました。

自分では絶対思いつかない手法で、新しい数学の授業を展開できる。

ワクワクしっぱなしの授業になりました。

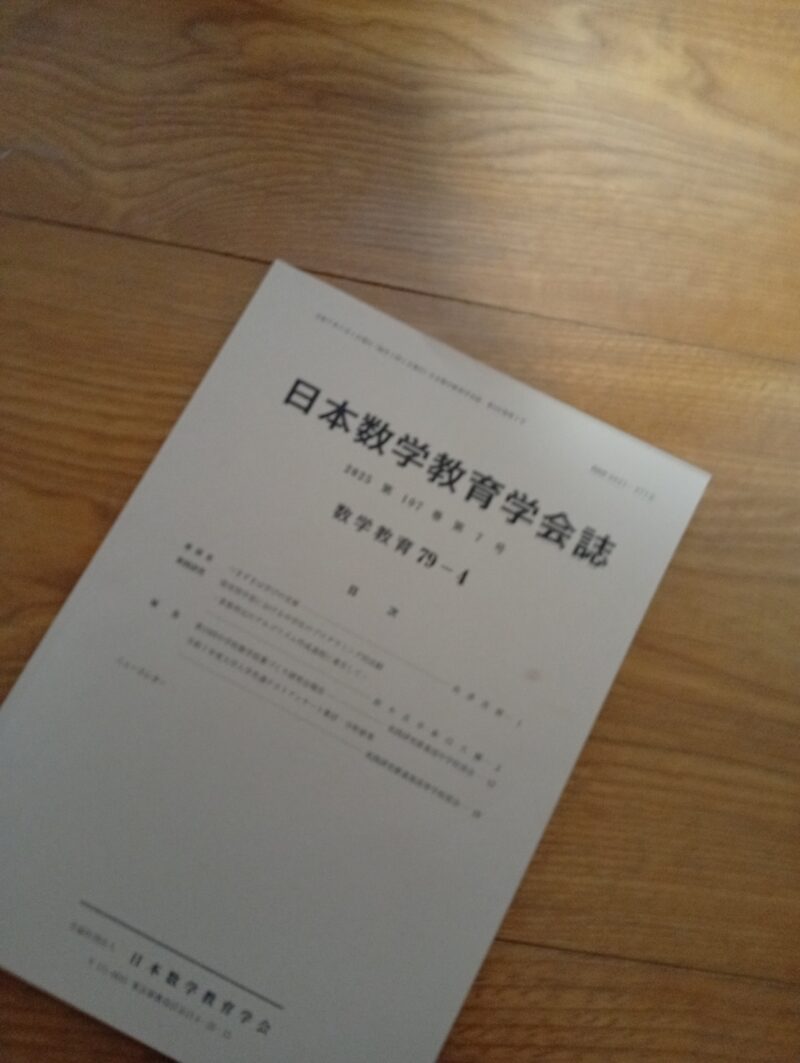

査読論文については、日本数学教育学会 『数学教育』第107巻 第7号にて

「探究型学習における中学生のプログラミング的活動 ―素数判定のアルゴリズム作成過程に着目して―」というタイトルで掲載されます。

J-stageでは、多分2026年の7月頃?から検索が可能になります。

興味のある方はぜひご覧ください!

周りの評価は・・・?

学会以外にも、いわゆる授業の実践論文の投稿先は色々あります(詳しくは以下リンク)。

ただ上記のような実践論文と、学会の査読論文は全く違うものでした。

自分もそうでしたが、その違いがわからないので、「周りの人も難しいことやっているね」という反応です。

学会に行けば、自分の研究した分野を専門としている先生も多数いるので、話が合いますが、一般の先生と話をしても、なかなか噛み合いません。

ただ、教育は学術分野で一定の知見があったことを基に教科書や指導要領を作っています。

大学の先生の話は難しいから。現場では役に立たないから。といって無視していいのは違うと今回感じました。

だって、学術分野のことを知ることで、学校で目指すべき生徒の姿が明瞭に自分はなったわけですから。

どちらも理解してこそ素晴らしい実践ができると思うのです。

自分が大事なのは、学術分野と、現場の橋渡しなのではないかなと感じました。

最後に 論文は名誉だけじゃない!

ここまで読んで、論文を書いたら名誉はもらえるけれど、実利がないじゃん!と思った方も多いハズです。

研究を進めるにも、本を読んだり、器具を整えたりとお金がかかります。

それをポケットマネーで賄うのも厳しいところ。

そこで、こんなことをしています。

助成を申請して更に研究を発展させよう!

今年は、研究の助成を2本出しています。

一つは、公益財団法人ちゅうでん教育振興財団による「ちゅうでん教育振興助成」

こちらは、学校単位で30万まで助成申請を出すことができます。

そして、日本学術振興会の「奨励研究」

いわゆる大学の先生が学振、学振といって、助成を申請するものですが、現場の先生の研究だったら「奨励研究」ということで上限100万円まで助成を申請できます。

今までの実績がなくても応募できますが、査読論文があると、これだけ研究ができるという証になります。

また、今までの研究を発展させるという形で、助成を申請することが可能です。

実績があるので、申請を通りやすくなります。

何にしても、研究を発展させるために、様々なところからお金を助けてもらいながら、力量や新たな実践をすることができるようになるのです。

院進や、研究者になるための実績も作れる

例えば修士号を取りたい。

例えば大学の場で教育をしたい。

そのために、査読論文の実績を作るのは、とても大切です。

なぜなら、論文を受理されることは、研究者としての実績そのものになるからです。

自分は、ライフワークとして、研究、論文の執筆活動を続けて、退職までに少しでも実績を作ることができたらと思っています。

そして、退職したときに、大学という場で教鞭取れたら幸せとも思っています。

そこを視野に入れつつ、少しずつ自分のキャリアを形成したいと思います。

研究というと、ウッと思う人も多いかもしれないですが、やってみると楽しいですよ。

みなさんはどうですか?

論文の掲載誌も届きました

自分の名前が入った本が届くと嬉しいですね。

別刷り(自分の論文だけを冊子にしたもの)も作成しました(自腹ですが)

それも届くのが楽しみです。

学会によって、別刷りの表紙も違うので、それはそれで見るのが楽しいと聞きました。

どんな感じで届くのかな?

もし聞きたいことがあったらコメントください!

学会チャレンジについて、昔、記事にしました。チャレンジして記録をあわせてご覧ください。

コメント