今年の授業実践の計画を作りました。

視覚支援のためにICTを利用すれば、生徒の理解が深まるのではないかと考えています。

ICTの有効活用の在り方を検討します。

研究主題

ICTを利用し、表・式・グラフを関連させながら学びを深める生徒の育成

-第1学年数学科「比例・反比例」の学習を通して-

研究主題設定の理由

生徒の実態

本学級の生徒は、「隣の友達と考えを交流しましょう。」と発問すると、よく話し合い、考えを深めることができるクラスである。

また、自分の考えを持つことができない場合は、友達の意見を参考にしようと真剣に話を聞くことができるクラスである。

この良さを活かし、ペアでの意見交流や全体での意見交流の場を積極的設定する。

話し合いをより深めるためには、自分の考えをもつことが大切であるのはいうまでもない。

自分の考えがもてるからこそ、友達と意見を突き合せたときに新しい考えを出すことができたり、自分の考えを修正したりすることができる。

「正の数・負の数 絶対値」の学習では、「-5の絶対値を言いなさい」と発問すると、正答できるが、「-3以下の絶対値をすべてあげなさい。」と発問すると、答えられない生徒が複数見られた。

原因として「絶対値は、符号を外した値という操作的な面での理解はしているが、0から距離という定義の意味の理解をすることができていない。」ことが考えられる。

数直線などの図と定義を関わらせることで確かな理解につながるのではないかと考える。

「関数」における学習の特徴として、式・表・グラフをそのものの読み取りや、それぞれを関連させて表現する。

式の意味やグラフの意味を関わらせながら学習をすすめるので生徒は混乱しやすい単元である。

先に挙げた本学級の生徒の実態を考えると、複数の事象を関わらせながら理解するというところに困難が生じると考える。

本研究での中学校数学科「関数」分野において、複数の事象を関わらせながら考えることのできる学習支援の一方法の確立を目指すこととする。

活用するアプリ(Geogebra関数)

本研究では、”Geogebra 関数”を活用する。

デジタルを活用する場合、今までの学習と変えることができるのが、グラフを動的に見れることである。

例えば、y=axの比例定数部分を、-5から5まで、1ずつ変化した場合の軌跡をみせる。

そうすると、y=xのグラフを、原点を中心に回転していることや、比例定数が正の数なら右上がりのグラフ、負の数なら右下がりのグラフになるということを見つけやすくなるだろう【図1】。

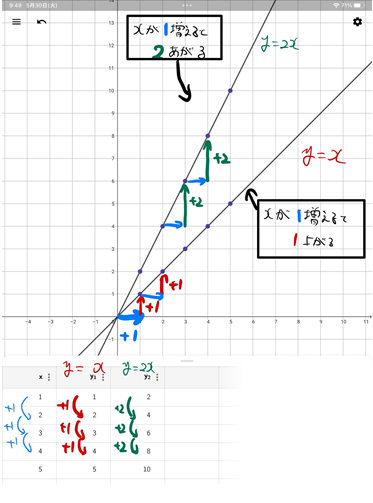

また、表とグラフの関係性を見つける分野でも効果を発揮すると考える。

複数の表とグラフを同時にタブレット上に表示することで、比例定数とグラフの傾きの関係を考えるのに有効に働くと考える【図2】。

グラフを自分でかくというアナログな作業を大切に、確実な理解をさせると同時に、時間のかかる作業的な面をICTを利用し、考える時間を確保したい。

研究内容(仮説と手だて)

仮説

ICTを活用し、視覚的に関数の分類や変化を捉えれば、表・式・グラフを関連付けて理解をすることができるだろう。

手だて

- 比例定数を生徒に決めさせ、タブレットで複数グラフをかかせる。

- かいた関数を、グループ分けさせる。

- グラフの変化を、ICTを活用して動的に見せ、比例定数とグラフの関係を捉えさせる。

研究計画

| 日程 | 1年次 | 2年次・3年次 |

| 1学期 | ・生徒の実態の把握 ・先行研究の洗い出し及び教材研究 | GIGAスクール構想のもと、タブレットが整備されICTの利活用が始まったが、学年の学習分野を縦断的に取り扱った研究は少ない。 そこで、本年度の研究では、1年生の「関数」の分野での支援方法を検討し、2年時以降は1年次の反省をもとに2年・3年生での「関数」分野の支援方法を研究することで、学習分野を縦断的にみたICTの利用方法や考え方を整理、研究する。 |

| 2学期 | 実践 ― 第1学年数学科「比例・反比例」- | |

| 3学期 | 実践のまとめ |

最後に

2学期に、研究授業を含め実践をします。

また、授業の様子がまとめあがったらこちらで報告します。

この実践は、来年の実践発表会で報告する予定でもあります。

授業の中にICTを組み入れることで、授業内で気を配らなければならないところが増えます。

慣れていかないといけないと気を引き締めているところです。

応援よろしくお願いします。

コメント