日本人の勉強時間が平均13分なんて話を聞きます。

少し短い気がしますよね。

確かに、学校の勉強は嫌なことが多いです。

自分は、図工・美術の時間が嫌でした。

絵がかっこよく描けるわけでもないのに、教室の後ろ側の掲示板とか、美術室の前に作品が貼られる。

自分が出したいわけではないからすごい嫌でした。

自分の好きなのは、数学や社会でした。

数学そのものはちょっと挫折しましたが、先生という仕事につき、数学教育学の研究をしています。

実際に学会に所属し、大学の先生といっしょに研究活動をしています。

他にもそんな人がいるかなと探していたら、Podcast界隈には、結構そういう人いますね。

いちばん有名なのは「ゆる言語学ラジオ」を主宰している、水野太貴さんでしょうか?

大学の先生の監修を受けながら言語についてPodcastで語っています。

今回はPodcastの人気番組「ゆる言語学ラジオ」からできた書籍「復刻版 言語オタクが友だちに700日間語り続けて引きずり込んだ言語沼」を読んでの感想を書きたいと思います。

「復刻版 言語オタクが友だちに700日間語り続けて引きずり込んだ言語沼」を読んで

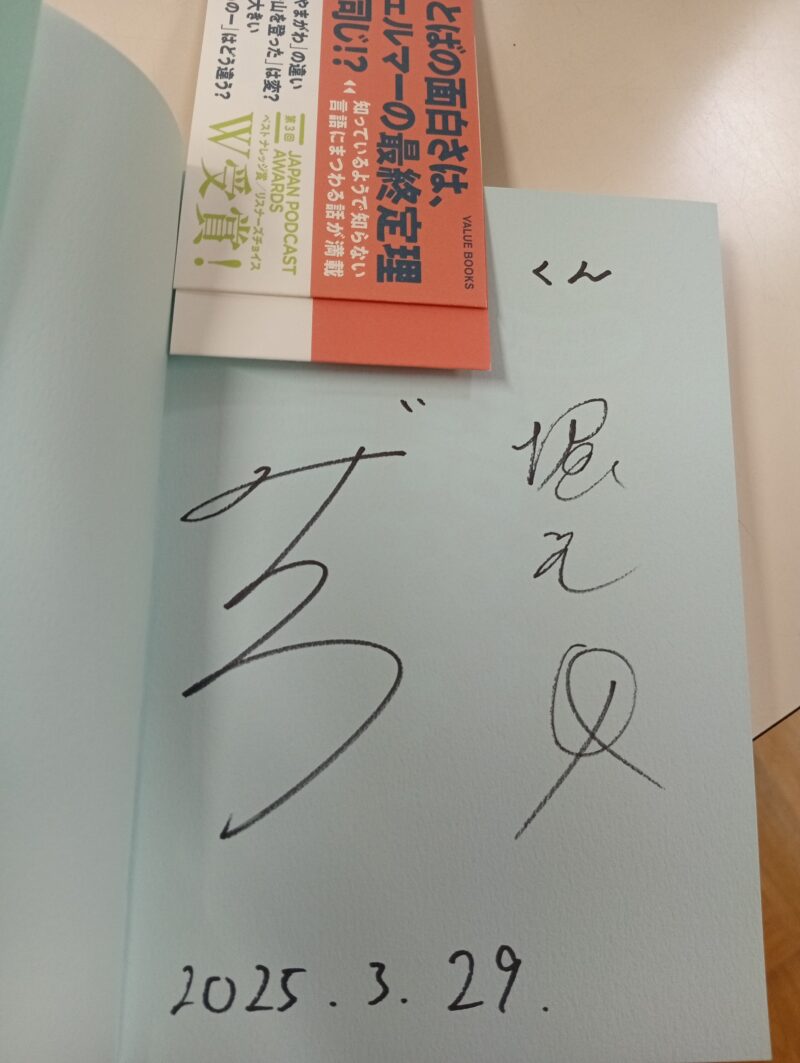

実際に、作者の堀本見さんが経営している「ゆる学徒カフェ」に行って、堀本さんと、もう一人の作者の水野さんからサインをもらってきました。

この本の面白いのは、「山に登る」は良くて「山を登る」に違和感があるのはなぜ?

のように、自分の使っている日本語のちょっとした違和感に焦点を当てて、答えを教えてくれます。

確かに、言われてみなければ気づかなかったなぁ。。。なんてことばかりです。

そこに、学術的論拠を持って説明をしてくれるので、なるほどと思います。

私の地区では国語の文法で「ことばのきまり」というワークを使って学習をします。

日本語の文法とはこういうものです。ことばのきまりの学習だけでは、押し付けられていた感じだったのですが、この本を読むことでその背景を探る機会になりました。

私の勉強してる「数学教育学」

水野さんが勉強している、「言語学」。堀本さんは「コンピュータ科学」について、常に勉強し、Podcastという形で色々発信をされています。

私は、「数学教育学」を勉強して、新しい知見が得られないか研究をしています。

数学教育学というと、「学校という場で数学をどう教えればいいのか?」というイメージを持つと思います。

自分も教員養成系の大学を卒業したので、もっぱら大学で勉強をしてきたのは、上記のような「教え方」について勉強をしてきたように思います。

とかく、「教える」という行為は、学校だけでなく、家庭でも、会社でも至る所で行われます。

ただ、そこに経験則はあっても、理論だったものはないことのほうが多いです。

そこで、自分はもっと理論だった勉強をしたいなと常々感じていたのです。

そこで出会ったのが、早稲田大学の宮川健先生の「科学としての数学教育学」

https://tmiyakawa.w.waseda.jp/article/2017-intro.pdf

ここでは、数学教育学は「教え方」だけでなく、より広い意味での数学の広がりを研究対象としていることが述べられています。

以下、引用です。

経済学は,人間社会におけるお金のやり取り,すなわち経済活動を研究対象とする社会科学の一分野です.

経済活動には,国々の間でなされる貿易から個人の消費活動まで含まれます.

例えば,私が,スーパーに行って何を買うべきか,どのように買えば得になるのか考え,何かしらの結論を出し,レジでお金を支払ったとします.するとこれは,立派な経済活動です.

しかし,私自身は経済学者でも何でもなく,何をどのように買うべきかという問いに答えは導き出しているものの(ときには数学を使って!),この行為は経済学の研究とは言えないでしょう.

経済学はむしろ,私がなぜそのような経済活動を行なったのか,その仕組みを明らかにするものです.何を買うべきかを考えることは,経済活動の実践であり経済学そのものではないのです.

科学としての数学教育学に関しても同様です.どのような数学をどのように教えるべきかを検討するのではなく,数学の指導や学習がいかに生じるのか,数学教育の営みの仕組みを理解することを目的とするのが「科学としての数学教育学」なのです.

経済活動が経済学とは異なることと同様に,数学教育の営みは数学教育学とは異なるのです.

一般に,自然界の物事の仕組みを理解することを目的とする科学は自然科学と呼ばれ,人間社会の物事の場合は社会科学と呼ばれます.数学教育が人間社会の営みであることからすれば,数学教育学は社会科学の一分野とみなすことができるでしょう

こう読むとワクワクしてきませんか?

自分の思っていたよりも「数学教育学」の裾野は広いのです。

だからこそ、自分の知見の狭さにうんざりするとともに、新しい知見との出会いが私をワクワクさせてくれます。

だからこそ、研究活動をしていくのが楽しいのです。

ちょうど2025年8月8日に「日本数学教育学会全国大会(石川大会)」にて発表をしてきました。

プログラミング学習における提案をしたのですが、こんなことができそうなんだ!と興味をもって聞いていただけました。

そんなワクワクに出会える、届けられるのが、勉強をするモチベーションになっています。

最後に

きっと水野さんや堀本さんも、勉強して得た「ワクワク」を届けたいと、色々番組を作っているんじゃないのかなと思います。

それをPodcastという形でアウトプットをしているのです。

私も日々の授業や、学会の場、そしてこのブログでワクワクを届けられるように頑張っています。

実際に論文も受理されて、掲載されました(以下の記事を参照)。

先生を続けるうえで、学びの楽しさを伝えていくのは、子どもが主体的に学ぶために必要条件ではないでしょうか?

水野さんは、新しい書籍「会話の0.2秒を言語学する」を出すようです。こちらも楽しみです。

レビューを書いたので合わせてご覧ください!

みなさんはワクワクすることありますか?

ぜひコメントで教えて下さい!

ゆる言語学ラジオは、他の記事でもネタにしています。以下のリンクで合わせてご覧ください!

参考文献・参考HP

参考文献

参考HP

コメント