今回、誰ビジのテーマとして「上司の目線を変えるには?」で話が展開されていました。

これを聞いていて、自分は「上司の目線を手に入れるには?」というテーマで話が展開されているのではないかと思いました。

今回も面白く聞かせてもらいました。この回から得られた知見をメモとして残しておきたいと思います。

上司の目線と、自分の目線は違う

会社だけでなく、これは学校現場でも起こっています。

よく、現場と、校長の思っていることや視点が食い違って、そこに軋轢が生まれるということをよく聞きます。

「校長は現場のことはわかっていない!校長室にいて教室を見ていない!」とか、「なぜ私(校長)の思っているように動けないんだ!」といったケンカをみなさんも一度は経験はされていると思います。

関連したテーマとして、「上司と部下の板挟みの乗り越え方」をテーマに記事を書きました。

この問題を考えるにあたって考えなければならないのは、なぜ「校長と平の教員で軋轢が生まれるか」です。

それは、校長と、平の教員では視座がぜんぜん違うからです。

例えば、教員の悩みは、眼の前の生徒を如何にして育てていくかを考えています。

逆に校長になると、眼の前の生徒はもちろん、教員の健康管理や、仕事の割り振り。地域との関わりや、教育委員会との折衝など、対外的なものまで入っていきます。

教員への仕事の割り振りを一つとっても、学校の職員全員が満足するような配置はできません。

また、全員の要望を校長は知っているのに対して、平の教員は、自分以外の情報を持っていないので、校長の差配に納得いかないことが出てくるのです。

この視座の違いがどうしても校長と、平の教員で軋轢という形で顕在化していくのです。

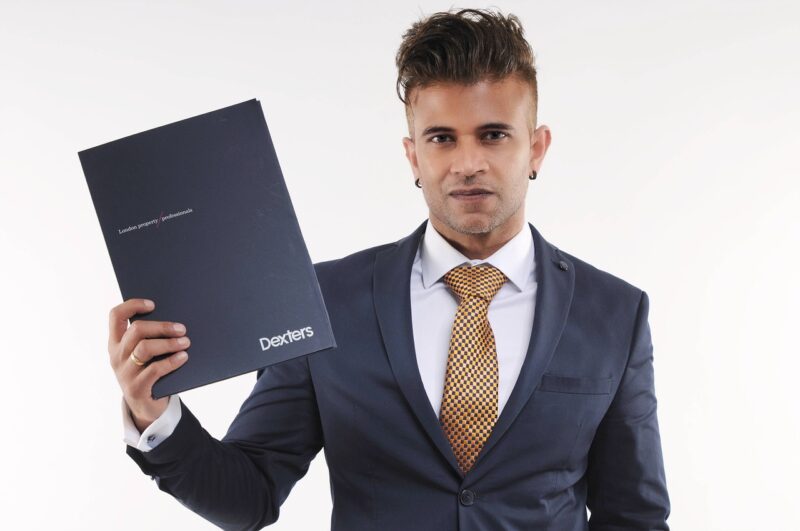

出世したいなら、上司と飯に行くべし

もちろん、自分の要求を通すことは自分が働くうえで大事になってきます。

しかし、自分が管理職に行きたい、成長したいと思うなら、管理職の視座を手に入れることはとても大切なことです。

校長や管理職の持っている理念を知ることができれば、自分の企画を通すときに、「どんな視点を大事にして企画を作ればいいか。」「自分の企画に足りない視点はなにか」を考えながらより良い企画を作れるからです。

そのためには、上司とご飯に行くことです。

学期末の反省会。よく校長先生の隣になると、「緊張しちゃう」なんて話を聞きます。

けれど、これこそ校長先生と腹を割って話すチャンスなのです。

お酒の席だからこそ話せる話題もたくさんあります。

今は飲みニケーションという言葉も少なくなりましたが、そうやって、仕事以外の場でも関係を作り、いろんな視点を得ておくことで、自分の視野が広がるのです。

漢の劉邦も、皇帝になるまで皇帝の視点が見えてなかった

中国の漢帝国を作った劉邦も、皇帝に即位し、国家や官僚組織を安定させようと儒家を使って、様々な手を打ちました。

最初はうまくいかなかったそうですが、官僚組織が動き出し、ある日、国家が安定的に動き出しました。

臣下の礼をもって迎えている諸侯を前に「これが皇帝の見ていた景色か!」と言ったという記録があります。

今まではチンピラだった劉邦は、儒家の説く「礼節」を軽んじていましたが、皇帝になって、礼節の大切さを感じたというエピソードです。(以下のCOTEN RADIOで紹介されていました)

結局は、その立場になってみないと、それぞれの物事の大切さはわからないんですね。

働く世界でも同様の事が起こります。

実際に校長にならないと、校長の世界の見え方はわからないのです。

それでも、校長に話を聞くことで、それぞれの決断に至る理由を聞くことができます。

そこには、自分の知らなかった視点が必ずあるはずです。

私の経験から

教員をやって、12年立ちました。

なかなか上の世代がおらず、40代になってからやるような、地域を代表する仕事や、地域のお世話役などをやっています。

そのなかで、地域の教育を盛り上げるにはどうすればいいか?という視点で、研修を組んだり、研修に参加をしています。

昨年度と同じように・・・。とするのは簡単ですが、やるからには地域の教育活動を盛り上けたいという思いがあります。

ただ、自分のツテは少なく、思うようにできないということも多々あります。

自分の思っている方向性と、校長先生や現場の先生が思っている方向性が違うこともあり、どんな研修にしようか悩むこともあります。

その時に大事なのはやはり対話です。

現場の先生や、校長先生がどう思っているかを吸い上げ、自分のやりたいこととうまくミックスしながらより良い研修を作っていく。

そんな視点で動くことで、満足度の高い研修になるように心を砕いているところです。

最後に

これは学校や会社内だけの話に見えるかもしれませんが、根っこはすべて一緒です。

例えば保護者の視点なら保護者から話を聞く。

教育委員会の悩みは、実際に教育委員会から話を聞く。

話を聞くことで、その決断をするに至った悩みや考えを知ることができます。

逆に、その決断に対して、自分だったらどう決断するか、現場の今の情報もあるので、ブレーンストーミングすると、自分がいざ決断をする側に立ったときにも役立ちます。

そうやって、様々な視座を手にすること、それがキャリアアップに必ず生きるはずです。

仕事は、職場だけでするものではありません。

日々の雑談や、職場以外で、解決作が見つかることも多々あります。

みなさんはそんな経験ありませんか?

「誰ビジ」で学んだことをいくつも記事にしています!合わせてご覧ください。

参考HP

コメント