みなさんは、今までの人生で緘黙の人と出会ったことがありますか?

最近、場面緘黙についてスクールカウンセラーから勉強する機会がありました。

今まで、場面緘黙という症例がある事自体知りませんでした。

けど、勉強していくと、自分の中学時代の友達があてはまるぞ??なんて思い至りました。

20年前だと、緘黙について理解が少なかったのですが、今では、だんだん顕在化され、支援の方法が段々確立されつつあるようです。

また、教師になってから一度、緘黙の生徒と出会ったこともあります。その時支援したことと合わせながら、場面緘黙について一緒に勉強をしていきましょう。

場面緘黙とは?

場面緘黙とはどんな状態?

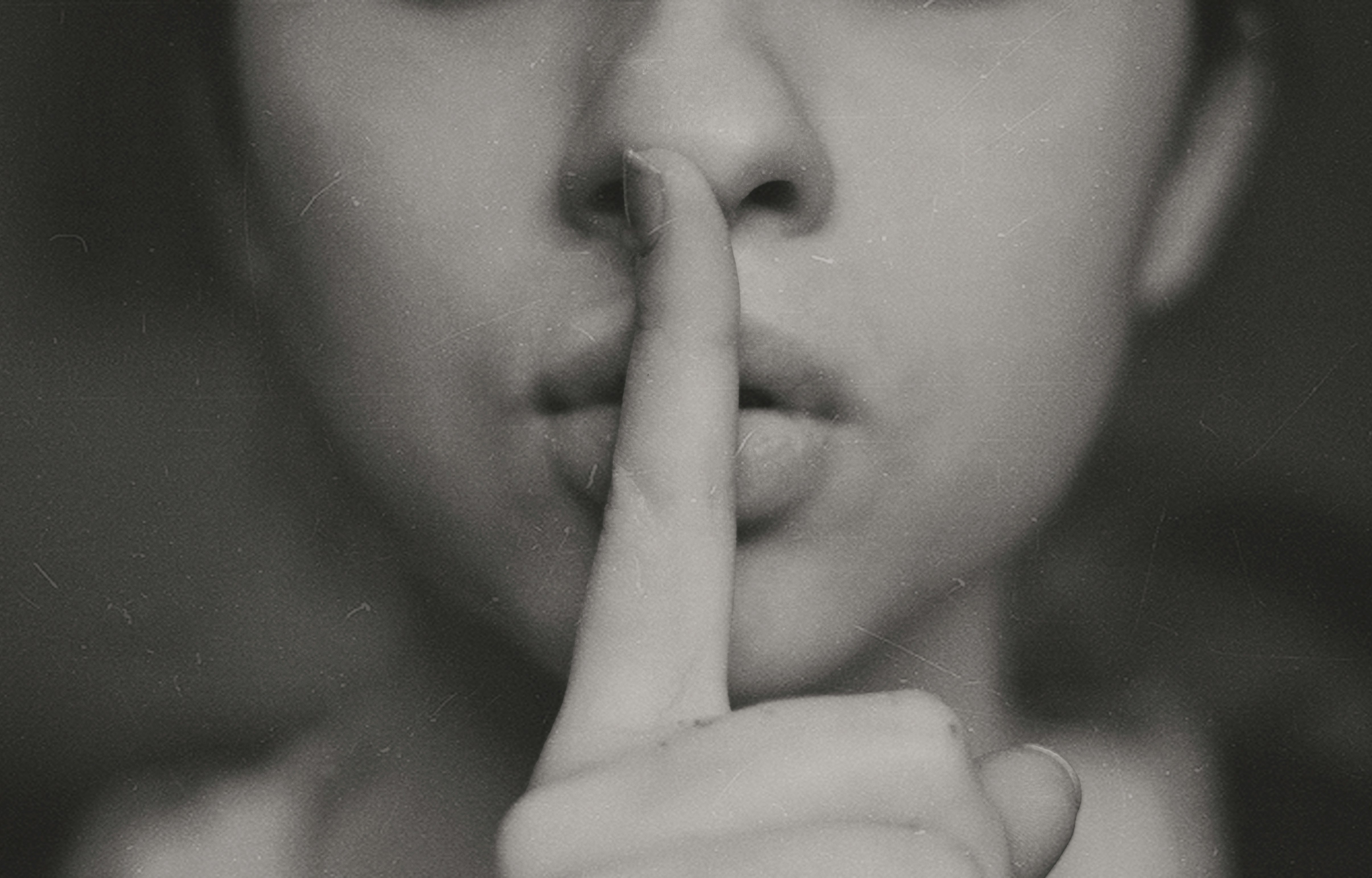

家庭ではごく自然に話すことができても、園や学校など特定の社会的場面で話せないことが続く症状です。

不安症のひとつとされています。

わざと話さないのではありません。

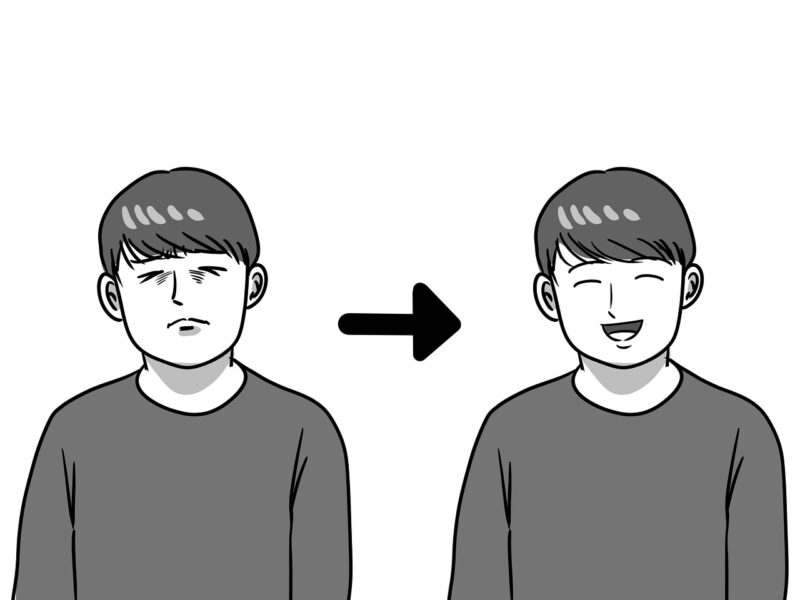

不安や緊張から言葉がのどにつっかかったようになって、話したくても話すことができないのです。

「発話」だけでなく「感情表現」や「動作」ができにくい子どももいます。

これを行動や発話の「抑制」と表現することもあります。

場面緘黙は英語名では「selective mutism」と表記され、直訳すると「選択性緘黙」ですが、症状の特徴として、本人が意図して話さないのではなく、場面によって声が出なくなることから、正式な和名として「場面緘黙」という用語が使われています。

場面緘黙の有病率は0.21%(500人に1人程度)。

女子のほうが多いと言われています。

多いとはいえない罹患率ということもあり、研究データが少なく、また成長とともに話せるようになる事例もあり、詳細な原因はわかっていません。

緘黙についての診断基準

DSM-5アメリカの精神疾患の診断・統計マニュアルをざっくり要約すると、5つのポイントがあります。

- 言語能力はある

- 「場面」によって話せなくなる(例えば、家族以外の人はいると、途端に話せなくなる)

- 1ヶ月以上続く(入学式だけだと緊張しているだけかも。1ヶ月経っても話す様子が見えないなら、注意です)

- 母語が日本語ではないことによるものではない(日本において英語しか話せないから黙っているは緘黙ではない)

- 吃音や重い自閉症など、他の障害が主たる原因ではない。

特に家庭では、普通に話せることが多いので、緘黙に気づくのは、学校場面であることが多いです。

その場合、問題を保護者に伝えますが、家庭では会話をしているため、なかなか保護者に学校での子どもの様子を理解してもらえないといったことがあります。

場面緘黙になる原因と背景

原因

不安になりやすい抑制的気質を持つ子が、入園入学などの環境要因によって、症状が現れると言われています。

例えば、目立たたないようにしている引っ込み思案な子や、慎重な子、感受性は強い子が当てゃまります。

「不安からの防衛」で黙っていることが、だんだん固定化されてしまった状態になる緘黙になるのです。

本当にちょっとしたことで話せなくなります。

例えば、家の庭で家族と話していて、通行人が遠くに見えると話せなくなるなんてことが起こります。

このように、自分で場を「選択」して緘黙になります。

この「選択」を選択的注意といいます。

例えば、図書室で勉強に集中してときを考えてみてください。

きっとあなたは、周りの音は気にせず、勉強に集中していることでしょう。

でも、本当は周りで、クーラーの音がなっていたり、ヒソヒソ声が聞こえているはずです。

緘黙の子は、この周りの音に過敏に反応をして、身を守るモード(緘黙)になって体が動かなくなるのです。

場面緘黙の早期発見・判断の方法

先ほど書きましたが、場面緘黙の第一発見者は、担任の先生が最も多くなります。

家庭では普通に話すため、問題に気が付きにくいこと。

本人から困っているという申し出がないため気づきにくいこと。

学習そのものや、提出物はこなせるため、具体的な問題になりにくいこと。

症状にもよるが、友達と2人きりなら話せる場合もあり、より問題として大きくなりづらいこと

などで、なかなか気づけません。

こんな違和感があったら、緘黙かも?

- 学校で話しているところを見たことがない

- 授業中発言がない

- その子の声を聞いたことがない

- おとなしい子では説明がつかないくらい小声で話したり、固まったりする など。

「かんもくネット」という緘黙の方や周囲の方に向けての支援サイトがあります。

その中で「学校での行動表出チェックリスト」がありますので、気になる子には活用してみましょう。

保護者と家庭での様子を確認しよう

上記のチェックリストの他に、家庭での様子を確認することは不可欠です。

家庭での様子や、家庭でも場面によっては話せないかどうかなどは、緘黙を判断するうえで重要な情報なります。

また支援を講じるうえでの重要な情報になりますので、保護者から聞き取りを丁寧に行いましょう。

そして、学校・保護者で危機感を共有できたところで、医療機関につなげて、実際に緘黙かどうかを診断してもらうという流れになります。

場面緘黙の誤解されやすいポイント

話せなくても、なんとか生活ができてしまうことが多いです、逆に、以下のように「面倒くさい子」と捉えられることもあります

- ただおとなしい子に見える

- 反抗的な子どもとしてみてしまう

- 時間経過とともに(そのうち)話すだろうと安易に考えてしまう

- なにかトラウマ的な出来事があったと決めつけてしまう

こう決めつけてしまうと、医療機関につなげたり、支援を講じたりするうえで、障壁担ってしまいます。

「場面緘黙」の生徒への支援に向けて必要なこと

大事なことは3つです。

- その子をよく見て、心の動きについて知る

- 信頼と安心感

- 極限まで小さなスモールステップで挑戦していく

上記の3つはそれぞれ独立したものではなく、相互的なものとして理解しましょう。

その子を知らなければ、スモールステップを設定できません。

無理をさせてしまったり、気持ちが組めていなかったりすると、安心感を与えることもできません。

安心感がなければ、当然声を出す以前のところで止まって、支援がうまくいかなくなります。

一つ一つ詳しく見てきましょう。

①その子をよく見て、心の動きについて知る

何度も書いていますが、発話が抑制された状態になってしまう「場面」は「ちょっとしたこと」で変わります。

- 家族の中では話せるが、親戚がいると話せなくなる子

- 仲のよい友達となら話せるが、クラスメイトの子が視界に入ると、とたんに離せなくなる子

- 授業中だと離せなくなる子、仲良い子が学校を休むと話せなくなる子

のように、多種多様です。

見るべきポイントは「場所」「人」「活動」になります。

具体的の、どんな場所で、誰と、何をしているときに話せなくなるかを記録にとって、ためていきます。

そして、保護者からの情報をたくさん仕入れていきます。

保護者への聞き取りもこの行動観察による「心の理解」の助けになります。

家では話せる子であれば、学校で何が不安な、どういう場面だと声が出なくなるのか、本人から聞くことができますし、「話せる場面」はどんな場面化見えてくることもあるかもしれません。

また、保護者と一緒であれば学校で安心できる子もいるかも知れません。

保護者の情報や存在は、「話せる」と「声が出ない」をつなぐ架け橋となりうる存在です。

②信頼と安心感

不安感は場面緘黙のこの一番の困り感と言っても過言ではありません。

そのため、情報収集と同時に安心感を作る取り組みを行うとよいです。

そのために必要なことは、子どもの「困った場面」を解消することです。

「困った場面」の解消手段は、「安心できる場面を作ること」「話すことに変わる手段を考えること」です。

色々考えられます。

- 保護者と一緒に放課後に登校をしてみる

- 先生と1対1の環境を作ってみる

- 仲の良い子に声をかけてもらう

- 給食を別室で食べる

- 別室で授業をうける

- 筆談をする

- ジェスチャーを決める

- あらかじめ決めたサインを使う

- 感情カードを使う

大事なのは、保護者や子どもと一緒になって、どういう方法が良いかを決めていくことになります。

③極限まで小さなスモールステップで挑戦していく

スモールステップを考えるうえで、大事なのは、子どもが納得していることです。

残念ながらマニュアルはなく、都度子どもに合ったステップを構築する必要があります。

その子のやれる最も小さい課題を1つずつこなして、子どもが自信を持てるようにするとともに、設定したステップが難しい場合は、難易度を下げて調整していく必要があります。

支援ツールも「かんもくネット」にありますので、使ってみるのはいかがでしょうか?

授業の参加度を高めるために

学校生活を送るなかで、授業は避けられません。

少しでも、緘黙の生徒が授業に参加できればと思うことでしょう。

以下のような支援が考えられます。

- 「返答が必要のない声掛け(〇〇だね、よくできたね)など」先生に気にかけてもらっているというポジティブな感情を子どもに感じてもらうこと

- 用事を頼んで褒める機会を増やす(声の出す必要のない「机を運ぶ、黒板を消す」などの作業)

- 「授業では指名しないから、答えがわかったら手を上げてね」と伝えておき、アイコンタクトでコミュニケーションを取る

- 国語の音読では、複数人で一緒に読む

- 合唱などでは口パクで参加する

などです。

話せるようになるには、クラスメイトの協力も必要です。

しかし、緘黙の子の中には話せないことをみんなに知られたくない子もいます。

クラスのみんながそのことを知っているかどうかは支援の方法に大きく関係するので、①「その子について知る」際に、クラスのみんなに共有していいか、誰なら良いか、周知をすることを今後の目標にするかなど、しっかり確認をしましょう。

私の出会った場面緘黙の生徒

私が出会った緘黙の生徒は、小規模校ということもあり、周りの生徒の理解や、上記のような教師支援を受けられました。

そこで、課題となったのは「学校を卒業したあとに向けて、今、どんな力をつければよいか」でした。

社会に出ていくと、例えば入社面接などがあります。

同僚と話をしながら仕事を進めることもあるでしょう。

親御さんの協力はだんだん少なくなります。

他人への理解を、自分からできるように力を高めていくのか?

高校・大学では話せるようになるのか?(実際に環境が変われば嘘のように話せるようになる事例もある)

そんな話題が出ましたが、なかなか答えを出すことはできませんでした。

最後に

場面緘黙は、不安症の1つです。

発話だけでなく、行動も抑制されて動けなくなってしまう症状もあります。

場面緘黙発見のポイント

- 発話の少ない子に対して、緘黙のアンテナを立てて気づく

- 学校での発話状況を行動観察し、様々な場面で話せないことを確認する

- 家庭での発話状況を保護者から聞き取り、普通に話していることを確認する(ビデオに撮ってもらうとなお良い)

学校の様子もビデオに撮ると、学校の様子が保護者に更に伝わると思います。

とにかく本人の性格や不安な場面を「知ること」「安心感を与えること」「スモールステップ」が大切です。

主人公は、緘黙の生徒本人だということを念頭に置いて安心感を与える環境・支援を構築しましょう。

そして、担任だけでなく、学校の他の先生、保護者、クラスメイトの協力は必須です。

どんなステップがよいか、どんな工夫なら可能かをみんなで考えることが、解決につながる糸口となります。

特別支援について、他にも記事を書いています。合わせてご覧ください。

コメント