不登校の生徒への対応でみなさんが気をつけていることってありますか?

昔は、「不登校の生徒は、あまり登校刺激をせずに、学校に来たくなるまで様子見する」ことが言われていました。

ただ、近年ではその考えが変わってきていて、一定の働きかけは必要ということになっているそうです。

では、どんな働きかけをすればいいのでしょうか?

働きかけを間違えると、子どもがさらに学校に来れなくなるかもしれません。

きちんとした働きかけをするためには、生徒の見取りが大事です。

今回、現職研修で、不登校生徒のアセスメントについて勉強をしました。

その方法を一緒に勉強していきましょう。

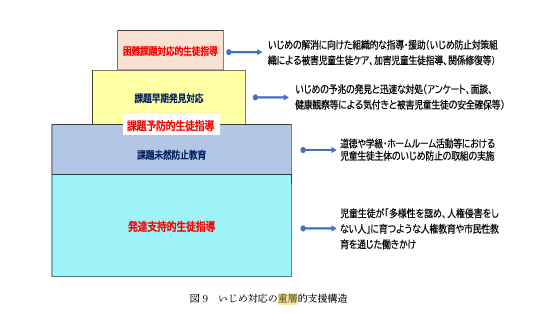

生徒指導の「2軸3類4層による重層的な支援構造」

まず、3年前に改訂された生徒指導提要を見てみましょう。

今の生徒指導の考えで重要視されているのはどこでしょうか?

研修で必ずといっていいほど紹介されるのが以下の、支援構造の図です。

-「生徒指導提要」P129より

風邪に例えて、考えてみましょう

4層「困難課題対応的生徒指導」→(体調を崩した生徒に)休んでいる生徒にプリントを届ける

3層「課題早期発見対応」→(体調悪そうな生徒に)調子が悪そうだから、保健室で体温を測るように促す。声掛けをする。必要があれば、早退させる。

2層「課題未然防止教育」→(全員に)手洗い・うがいをして風邪を予防させる。その呼びかけをする。

1層「発達指示的生徒指導」→(全員に)早寝・早起・朝ご飯で健康な体を作ろうと呼びかけをする。

といった感じです。1層、2層では、問題(いじめや不登校)などが起こらないように全体に声をかけていきます。

3層、4層になってくるとある特定の問題に対して、初期対応や事後対応をしていくといった感じです。

現在の指導では特に、この1層、2層を充実させることで、生徒の問題を減らしていこうというスタンスになってきています。

不登校の原因

まずは一般的な不登校の原因を大別してみます。

不登校のパターン(小・中)

小・中学校での不登校のパターンは、以下のようなものが多くなります。

- 集団不安、母子分離不安(特に小学校低学年)

- いじめ

- 気疲れタイプ

- 心身症(基本的には他のタイプと混同)

- 神経症タイプ

- 家庭機能不全タイプ

- 被虐待児

- 発達障害

不登校のパターン(中・高)

中学校・高校になると少し、原因が変わってきます。

- なんとなく大儀(学校行ってもメリットない)

- グループからの離脱

- 心身症タイプ

- 葛藤タイプ

- 神経症タイプ

- 外泊、夜遊びタイプ

- 発達障害

小・中と、中・高だと原因が変わってくることに気づかれたと思います。

子どもが成長し、一人で動けるようになってくるので、家庭環境が問題になってくる例が少なくなります。

その反面、家庭の外で過ごすということが増えてきます。

さて、このように不登校のパターンを大別しましたが、実際には、上記のパターンが複合的になっていたり、それ以外の部分が原因になったりしていることがほとんどです。

そこで、生徒の見取り(アセスメント)が大事になってきます。

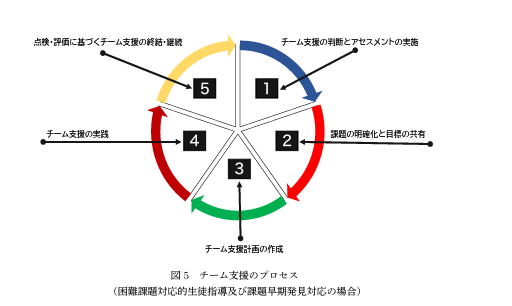

それは、担任だけでなく、複数の担任や、保護者、スクールカウンセラーなどで行っていくことで、多角的に見ることができるようになります。

生徒指導提要にも以下のような図の記載があります。担任中心の「抱え込み型」から多職種による「連携・協働型」への転換が図られています。

-「生徒指導提要」.P90

そして、アセスメントをする中で、以下のことを意識するのが大事です。

- 支援のニーズはなにか

- 本人・保護者の希望や願いはなにか

- 本人が持っている強みや興味、関心はなにか

これらをもとに、対策を練っていくこと、生徒の問題解決に寄与できるようになります。

実際のアセスメントの方法

情報を集めよう(BPSモデル)

さて、実際にアセスメントをするときに有効なのが、BPSモデルというものです(生徒指導提要 P90)。

以下のような3つの観点から、生徒の情報を集めて、分類をします。

BPSとは

- Bio(生理学的要因)→身体、発達、特性、病気などの特徴

- Psycho(心理的要因)→認知(判断・理解)、能力、意欲、行動などの心理的特徴

- Social(社会的要因)→家庭環境、地域環境、人間関係などの特徴

のびた君を例に考えてみましょう

- Bio(生理学的要因)→あやとりが得意、実年齢より幼い、頑固、泣き虫、勉強が苦手、運動も苦手

- Psyco(心理的要因)→誰にでも優しい、すぐ人に頼る、楽をしようとする、自分の思いが言えない

- Social(社会的要因)→意地悪な友達(ジャイアン)がいる、母親や先生に叱られる

このように箇条書きでいいのでたくさん情報を書いていきます。

先程も言ったように、一人で行うのではなく、複数人で情報を出し合いのが大事です。

情報をたくさん集めることが、スタートラインになります。

集めた情報を分析しよう(KーBPSーAPシートを使って)

さて、実際に情報が集まったら、分析をしてみましょう。

そこで、先程のBPSモデルを使って、さらに、具体的な問題行動への対応策を考えていきます。

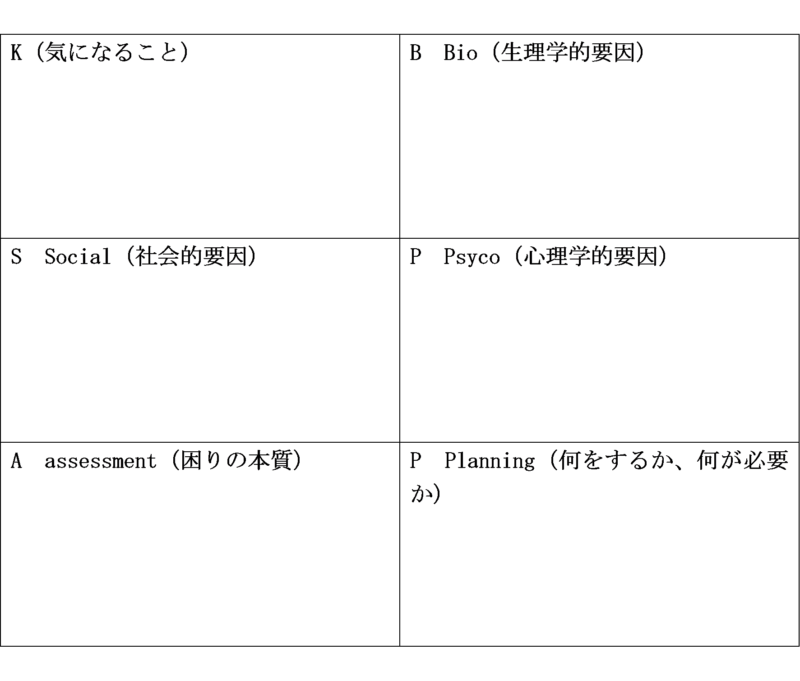

1 A4の紙を6分割して、以下のように書いていきます。

2 K、A、P、Sの順に情報を個人で書き込んでいく(A アセスメントとP プランニングは最後)

3 みんなで話し合って、A、Pを書いて、今後の指導の方針を決めていく

となります。

具体的にやってきましょう。

今回は気になる生徒をG(ジャイアン)として、「なぜ、N(のび太)をいじめるか」を考えてみましょう。

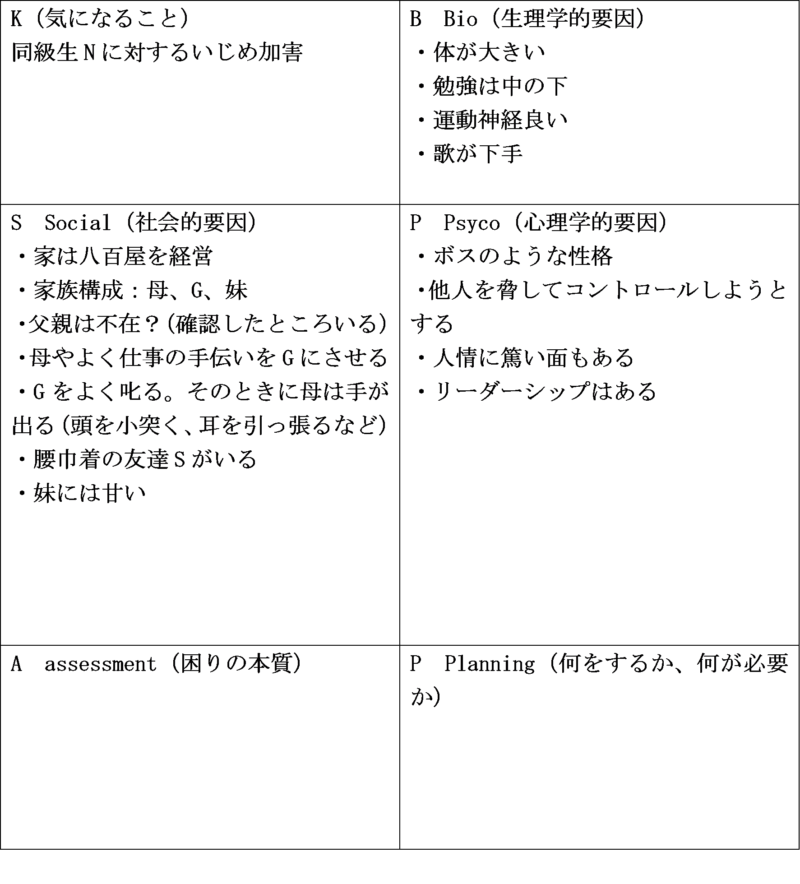

1を行ったとして、2のK、A、P、Sを書き込んでみましょう。こんな感じになると思います。

ここまで書けたら、周りの先生と共有をして、AやPの部分を埋めていきます。

このようになるかと思います。

注意点

K(気になること)から、P(何をするか)に一気に飛んでしまうことがありますが、必ずA(アセスメント)を実行してください。

結局、場当たり的な対応になり、手立てを講じても、好転しない場合があります。

Aにおける困りの本質が不明瞭の場合、情報不足です。Pのところにどんな情報を集めるべきかを書き込み、情報集めを第一としましょう。

普段の生活の中で意識したいこと(発達指示的生徒指導・未然防止について)

生徒指導提要の中で、学校生活では次のようなことを気をつけるように書かれています。

【学級・授業】

- 居場所づくり、心地よい集団づくり

- いじめや暴力行為を許さない学校運営や学級づくり

- 「分かる授業」「楽しい授業」を心がける

【学びの場で】

- SOSを出す大切さについて学ぶ

→児童生徒:悩みを相談することは悪いことではないことを知る。

→教職員:児童生徒の状況を多面的に把握する。

このようなことを、「発達指示的生徒指導」「課題未然防止教育」として行っていきたいですね。

私の経験から

担任のときは、担任として、直接生徒指導をしてきました。

生徒指導担当になってからは、担任と一緒になって、子どものより良い成長につながるように、生徒指導をしています。

生徒指導担当になって変わったことは、担任よりも一段高い視座で、生徒指導にあたれるようになったなということです。

とかく、自分が子どもに指導をすると、先程、注意点として書いた、「気になること」→「何をするか」に指導がいきがちです。

そして、場当たり的な指導で子どもから反感を買ってしまったということも多々ありました。

生徒指導担当になってからは、担任の視野を通して情報が集まってきます。

そうなると、「なんで子どもはこんなことをしたのかな?」「なんか、情報が足りないぞ」と俯瞰してトラブルを見れるようになってきました。

そのわからないところを担任と共有していくことで、今までみえなかった子どもの奥底が見えてきたことが多々あります。

今回紹介したBPSを使ったアセスメントは、言語化を通して、より子どもの実態を見る手法です。

少し時間はかかりますが、落ち着いて子どもをみる時間を取ることができます。

もし困ったことが起きた場合、今回の手法を使ってみてください。

最後に

生徒指導提要が2022年12月に改訂されて、3年近く立ちました。

自分が子供の頃に受けた教育や支援とは大きく変わっている印象を受けられると思います。

さまざまな知見を基に、今の教育がアップデートされています。

また、経験からの生徒指導だけでなく、科学的知見からの支援の方法の検討まで整備されてきました。

一人でも多くの子が前を向いて、社会に出られるように今回紹介したアセスメントを使って、支援をしていきたいですね。

皆さんの生徒指導への思いや、気になっていることを是非コメントで教えて下さい!

特別支援関係の記事も色々書いています。合わせてご覧ください!

参考文献・参考HP

参考文献

参考HP

コメント