今回も、「まったり聖書ラボ」を聞いて、おっ!って思った一言があったので、言葉を借りて、お話をしたいと思います。

牧師として、人の前で話すことが多いパーソナリティのお二人ですが、話をすることと、先生の授業って考えが似ているところがあると思います。

今回は、研究授業の指導案と、実際の授業という切り口でお話をします。

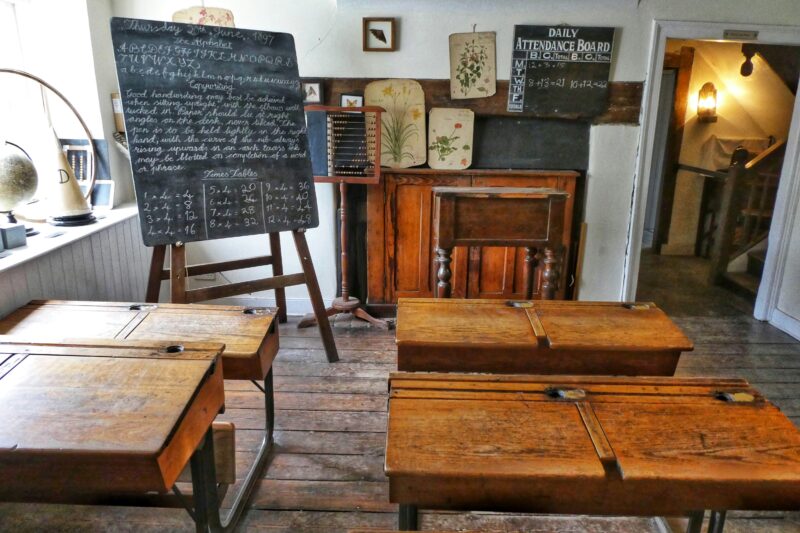

研究授業の指導案と、実際の授業

1人喋りだと、予想外のことが起きない

予想外のイレギュラーが起こった時に、光る

これは、番組の中で、パーソナリティーが言っていた一言です。

パーソナリティーの2人は牧師さんです。信者の前で話をする機会も多くあります。

2人が話をするときには、原稿は(ある程度は作るけれど)完璧には作らないようです。

それは、結局、聞いている人の様子を見て、話す内容にアレンジを加えるからです。

そのほうが、話をより聞いてもらえると思っているからだそうです。

牧師さんの中には、話す内容を完全に決めて、その言葉を一言一句喋っていく人もいるそうです。

番組のパーソナリティーの2人は、それは否定的でした。

これって、他の業界でも聞いたことあるなとも思いました。

例えば、落語。

落語研究会(TBSでやっている通向けの演芸番組)のように話す噺を番組から指定をされる場合もたまにありますが、基本的に落語さんは高座に上がってお客さんに枕(本題の前に話す前振り)を振って様子を伺いながら今日話す噺を決めるます。

聞いている人の様子を見て、それにフィットするような話をするから、落語家さんの話は、とても面白いのです。

それができるから、落語家さんはプロなんですね。

対して、私たち、教員の授業はどうでしょうか?

特に研究授業、指導案に書いた子どもの反応が出なくて焦るとか、そもそも子どもが手を上げなくて困ってしまう。

そこで、先生がどんどん話してしまって、さらに子どもが混乱し、ドツボにハマる・・・。

そんな経験をした先生も多いのではないでしょうか?

これは指導案にこだわってしまっているから起こってしまいます。

指導案通りに進めようとして、子どもを置き去りにしてしまうから起こってしまうのです。

先程の牧師さんの話を思い浮かべてしまいます。

個人的には、指導案そのものはなくてもいいと思っています。

なぜなら、指導案を作ると、指導案通りに進めないといけない考えてしまい、授業がうまくいかなくなるのです。

指導案は作ったら、見てはいけません

「指導案は作ったら、当日は、見てはいけません」

あるとき、私が校長に言われた一言です。

研究授業で、指導案通りにうまく流れず、先生が捲し立てて、さらに子供が沈黙する・・・。

先ほど書いた、失敗のテンプレのような授業をしてしまった時に、校長に言われたことです。

「指導案は、設計図。そこでは、完璧な授業を想定して流れを書いていくことがほとんど。

指導案を見てくれる先生にも、授業の流れをわかってもらわないといけないから、スムーズに行った時の授業の流れを書いてしまうよね。

実際の生活でも計画通りに思い描いた通りにいくことってないでしょ。そこをうまくアジャストして、ゴールに持っていくよね。

実際の授業も、指導案通りにいかないのが普通。

研究授業になると、見てもらう授業だから、指導案通りにしなきゃって心理が働く。

これが、本当はいけない。授業で大事なのは、『本時のねらい』が達成できたかどうかだよ。

指導案のように進めていって、『本時のねらい』を達成できないと思ったら、指導案は捨てなきゃいけない。

子どもにより合う発問や手立てをその場でアジャストして打つ。

それが、本当のプロの先生だよ。」と教えてもらいました。

さらに「ただ、指導案を立てる中で、『どこで授業が停滞しそうか、停滞した時にどうフォローをするか』。そこを考えるのが一番大事。」ということも教えてもらいました。

そういえば、僕の好きな柳家喬太郎師匠もこんなことを言っています。

「落語家だってミスをしますよ。途中で噛んだり、話をとばしたり。でもね、それを客に感じさせないからプロなんです」(これも、曖昧ですが)

ミスをした時に、それを感じさせず、そのミスさえも客の笑いに変えていく、これができるから柳家喬太郎師匠は面白いのです。

授業も一緒。

授業が進まなくなった時、教師が思い描いた通りにならない時にこそ、何か光るものが出てくるのです。

そこを焦らず、子どもの様子を見て、次の一手を打てる。

これができるかがプロの教師ではないのかなと思うようになりました。

最後に

校内外の先生に授業を見ていただく機会が、毎年3、4回はあります。

これはきっと多い部類になると思います。

授業を公開する機会があったら、積極的に引き受けるようにしています。

なんなら、自分で講師を見つけてきて、授業を公開する・・・。なんてこともやったこともあります。

授業で大事なのは、授業を公開したときに、自分の守備範囲を拡張することだと思っています。

自分の思惑から外れたところに、得てして、光る子どもの考えがあります。

そんな授業の流し方があるんだ、Aさんの意見は、こんな深いところまで話を広げることができたんだ。

そんな気づきを得ることで、さらにいい授業を作れるようになると思うのです。

研究授業は、日本の教育が誇る、授業力向上の方法です。(日本発の研修方法で海外でも取り入れられるようになってきました。lesson study と呼ばれています。)

指導案を作り、授業をする。

授業の中では、指導案から飛び出した、新たな発見を見つけにいく。

そうやって、授業力を一緒に高めてい蹴ると楽しいですね。

皆さんは、研究授業や、指導案にはどんな思い入れがあるでしょうか?

ぜひコメントで教えてくださいね。

指導案の書き方については、こちらにまとめました。合わせてご覧ください。

「まったり聖書ラボ」を引用した他記事はこちら!教師としてのあり方を考えさせられます。

参考HP

コメント