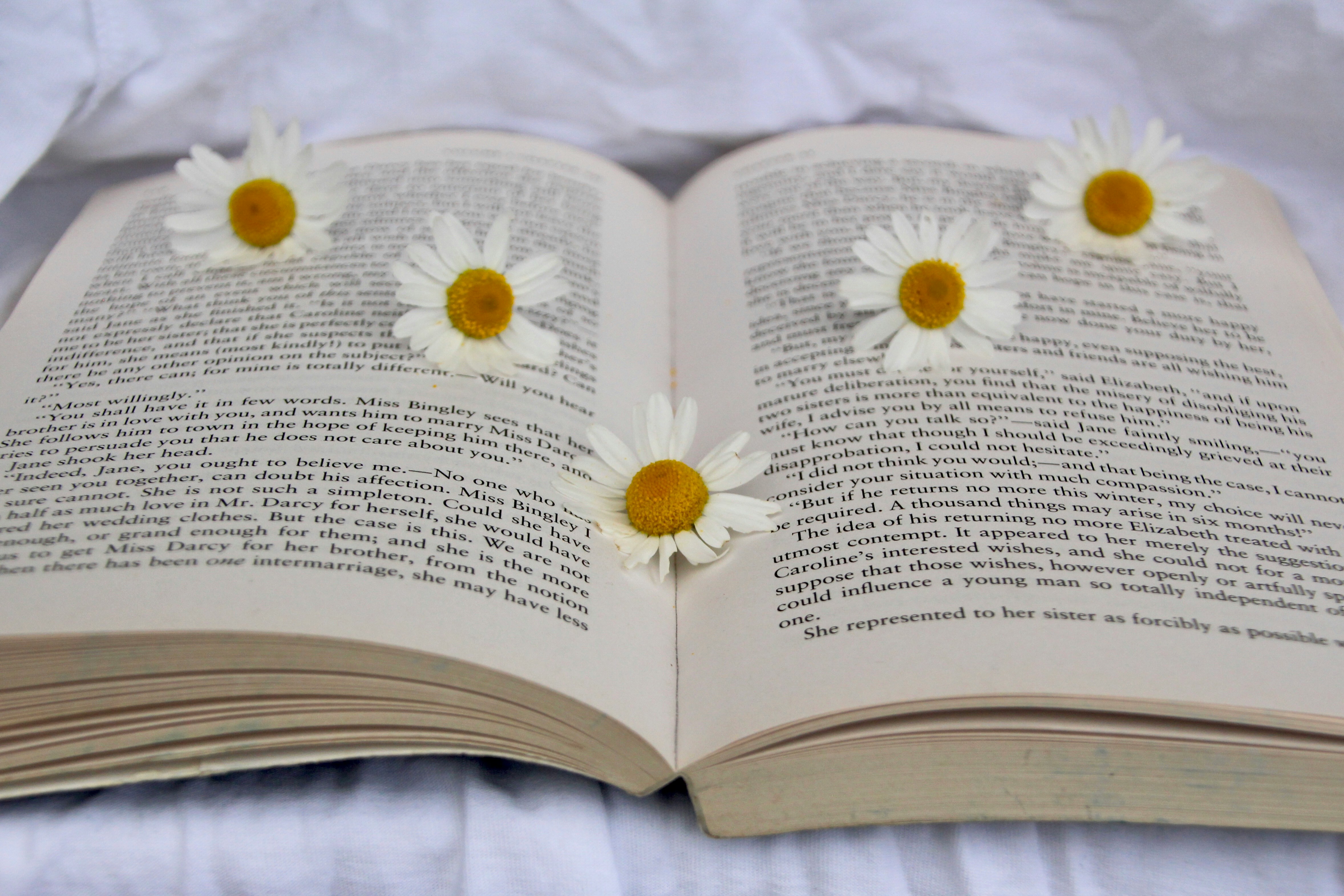

皆さん絵本は好きですか?

小さなころに読んでもらった絵本は、ずっと心に残っているものです。

絵本は、読むたびに新しい発見があって楽しいですよね。

最近こんな絵本を知り合いから紹介されました。

ぼくとモグラ、きつね、馬の4人がいっしょになって生活をしている1場面を切り取っている話なんですが、1文1文が心に残ります。

どの文章も、人生の節々で輝きだす言葉の宝庫になっているこの本。

心に残った3つの文を紹介したいと思います。

「ぼく モグラ キツネ 馬」を読んで 心に刺さった3つの文

「助けを求めることは諦めることと違う」

助けを求めることは諦めることと違う

ーページ数が明記されてないので割愛(以下同様)

登場人物のモグラくんが言った言葉です。

昨年から特別支援学級を持っています。

一般的に特別支援の子は、「助けて」ということが苦手ということをよく聞きます。

自立して生活できるようにするために、「『助けてください』と言えるようにしよう」という目標を立てることもあるくらいです。

私も「助けて!」と言うのが苦手でした。周りは、もっと頼っていいと言ってくれたんですが、なかなか頼るということができませんでした。

なんで、人は「助けて」って言えないんでしょうか?

プライドでしょうか?他者への遠慮でしょうか?自分が「できないやつ」と思われるから嫌なんでしょうか?

モグラくんのこの一言はとても示唆深いです。「助けを求めることは諦めることとは違う」

では何なんでしょうか?

僕は、「諦めないから助けを求める」「進みたいから助けを求める」だと思います。

「早く行きたければ一人で行け、遠くへ行きたければみんなで行け」

(If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.)ーアフリカのことわざ アル・ゴア元米副大統領がノーベル平和賞授賞式典の演説より

遠くへ行きたいなら、助けを求めなさい。みんなで進みなさいと背中を押してくれるようでした。

「助けを求めることは前に進むために必要なことと前向きに捉えさせてくれる」一文でした。

「ほとんど全てのことが内側で起こるのに、オイラたちは外側しか見られない」

ほとんど全てのことが内側で起こるのに、オイラたちは外側しか見られない

これも、モグラくんの言葉。

これ、人間関係という文脈で読んでみるとまさに「その通り」と思ってしまいます。

心の動きは目では見えません。

表に出ている、例えば表情だったり、目線だったりそんなところでしか判断できません。

だからこそ、ヤキモキしたり、うまくいかなかったり悩んでしまうことが多いのではないでしょうあ?

その苦しみについて、ズバッと一言で合してくれるモグラくんの言葉は、心の片隅にとどめておきたいです。

「コップがあるってことがうれしい」

コップに水が半分しか入っていないと思う?

それとも半分も入っていると思う?

モグラにきかれて、ぼくはこたえた。

“コップがあるってことがうれしい”

前半のモグラのセリフ「コップに水が半分しか入っていないと思う?それとも半分も入っていると思う?」という考え方はよく聞くフレーズです。(調べたら、慣用句みたいですね)

この1節を読んで思いいたのが、「足るを知る」という慣用句。

元々は老子の思想のようです。

白文

知人者智、自知者明。

勝人者有力、自勝者強。

知足者富、強行者有志。

不失其所者久。

死而不亡者壽。書き下し文

人を知る者は智、自ら知る者は明なり。

人に勝つ者は力あり、自ら勝つ者は強し。

足るを知る者は富み、努めて行う者は志有り。(強→努)

其の所を失わざる者は久し。

死して而も亡びざる者は長寿となる。(寿→長寿)意訳

他人を理解することは普通の智恵であるが、自分を理解することは普通の智恵以上の働きが必要である。また、力のある者は他者には勝つが、本当の強者とは自分に勝つ者を言う。そして満足することを知っている者は精神的に豊かであり、それでいて努力する者にこそ本当の志は宿っている。結果、自分の本来のあり方を見失わない者は長生きする。更に死んでもなお志を失わない者は真の長寿と言える。

満足することを知っている者は精神的に豊かであると言っています。

「ぼく」の視点はさらに先を言っています。

そもそも、コップがあることが嬉しいのです。

これは、「コップに水をまだ入れられるじゃないか」と解釈することもできます。

そもそも「コップを持っていることが嬉しい」とも読み取れます。

究極の「足るを知る」ではないでしょうか?

モグラはコップの中に入っている水の量にしか目が入っていません。それに対して、ぼくはその入れ物。コップの所有について言及しているのです。

この見方は人生を豊かにしてくれそうです。

例えば、寿命についての見方もこんな考えができます。

半分の寿命を終えてしまったと見るのか、もう半分寿命が残っていると取るのか。いや、そもそも今生きていることが嬉しい!

「今」に注目して生きることの素晴らしさを教えてくれるようです。

最後に

中学生は多感な時期です。

人間関係で悩んだり、なにもないのに心がモヤモヤしたりする時期です。

そんなときに気づきを得られる本なのかなと思います。

この本を話題に子どもたちは同じ文章でも、人によってさまざまな捉え方をすることに気づくと思います。

教室に1冊おいておいたり、朝の会で読んであげるといいかな・・・。なんて考えています。

ベストセラーになったので、お近くの図書館にもあるかも。

是非一度手にとって見てくださいね!

ちなみにアニメ化もしていて、そのデザインを絵本化したものもあります。

個人的には、原作の絵のほうが好きだなと感じます。ただ、原作は筆で描いた抽象的な絵も多いので、お子さんの様子でどちらの本を買うか検討すると良いと思います。

ぜひおすすめしたい一冊です。

大人の絵本の読み方についても考えました。合わせてご覧ください。

読み聞かせを考えるなら、こちらの記事もぜひご覧ください。

参考文献・参考HP

参考文献

参考HP

コメント