言語学がテーマのポッドキャスト「ゆる言語学ラジオ」

「聞こえる人も聞こえない人も、みんなが手話を使った島。#418」

「聞こえない人の理想郷は、なぜ崩壊した?#419」

「みんなが手話で話す村は、現代日本にもあった。#420」

この3つのエピソードを聞いて、教育のあるべき姿について考えさせられてしまいました。

みなさんは、どんな学校が理想ですか?と聞かれたときどう答えますか?

もちろんいろんな観点があると思うのですが、今回は、インクルーシブという視点で考えてみたいと思います。

インクルーシブ教育は可能なのか?

共生社会、インクルーシブ教育は皆さん可能だと思いますか?

学校現場では、インクルーシブ教育に向けて、現場が努力をしている一方で、人員が足りずに満足に指導できなかったり、そもそも、インクルーシブに向けての基本理念が浸透していなかったりといろいろ課題があります。

自分も特別支援の担任となって、親や生徒の意向から、できる限り一緒に授業を受けさせたいと思う一方で、生徒の特性や能力によって、別のカリキュラムを指導する状況もあります。

生徒同士の関わり方を見ていても、すごく仲良くコミュニケーションを取る生徒もいれば、コミュニケーションをどうとればいいのか困っている姿を見ることもあります。

そんな自分や生徒の姿を見つつ、インクルーシブ教育とは何なんだろうなと考えてしまいます。

アメリカでは、ろう者と聴者がいっしょに暮らす島があった

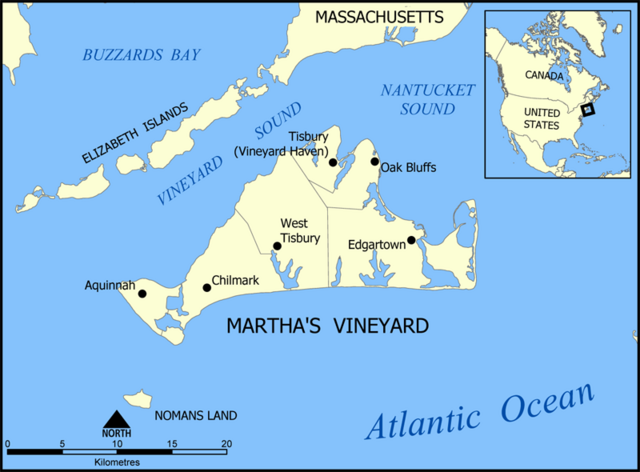

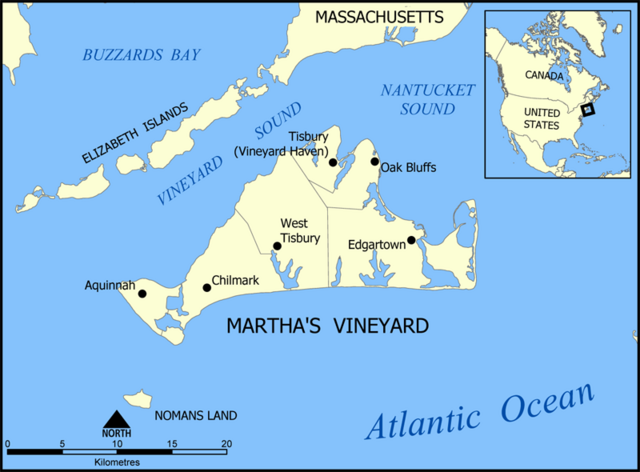

アメリカの「マーサズ・ヴィンヤード島」では、17世紀から200年近く、ろう者(耳の聞こえない人)が島民の0.7%。およそ155人に1人の割合でいたそうです。

コミュニケーションはどうしていたと思いますか?

実は、ろう者、聴者(耳の聞こえる人)どちらも、手話と口での会話を使い分けながら、あるいは同時に使ってコミュニケーションを取っていたそうです。

さらには、聴者だけでの会話にも手話が使われてコミュニケーションがあったというほど、手話が浸透しています。(どんなシチュエーションだと思いますか?会話の中で下ネタが話のオチに使われるときに口に出すと周りに聞こえるから、オチだけ手話を使っていたという事例もあるそうですよ)

また、ろう者と聴者の収入の違いもほとんどなく、まさに、耳の聞こえる・聞こえないという壁がなく日常生活を送っていたそうです。

どうして崩壊したの?

時代を経ると、島にアメリカ本土からの旅行者が増えました。

アメリカ本土の人の価値観からすると、「聴者なのに、手話を使うのはどうなの?」という意見が大半でした。

また、島民が本土に出て上記と同様な文化の中で過ごし、感覚が変わってしまうという事も起こりました。

更には、島民が本土の人と結婚すると、遺伝的要因でろう者が生まれることが少なくなりした。

そうやって、マーサズ・ヴィンヤード島ではだんだん、ろう者が少なくなり、今では皆無になっているそうです。

マーサズ・ヴィンヤード島の歴史から得られる示唆

人間の文化をみていると、何世代もかかって、変わっていくことがわかります。

例えば、今では当たり前の「人権」という考え方。

フランス革命から200余年、少しずつ少しずつ人の意識が変わり、人種差別への考えや、LGBTQへの理解など世界になおも影響を与え続けています。

日本人では昭和の「男性は外で働き、女性は家庭を守る」みたいな考えがありましたが、令和になって薄れていますね(良いか悪いかもいろんな考えがあることを承知したうえで)

ただ、まだ理想としては遠いのです。

だからこそ、教育により、みんなの意識を変えていく必要があるのです。

公立学校は、学校という閉じられた空間ですが、地域の子どもみんなが一緒になって暮らしていく場所になります。

そこには、障害の有無から、家庭環境、最近では外国人生徒も増え、本当に多種多様な学校になっています。

そんな中で学びを深めることは「違うことは当たり前」という感覚を身につける重要な一歩だと思うのです。

長らく日本の教育は、「みんな一緒」になることを目標としてきました。

最近では学校の状況も変わってきて「個別最適な学び」など、より個人個人にあった学習を提供するようになってきています。

そんな中で、子どもたちも「違うのは当たりまえ」。

そして何より大切なのは「違う中で、どうすればみんながハッピーになるのか」を考えることだと思うのです。

そういうクラスを作っていきたいなと改めて感じました。

最後に

今回は、ゆる言語学ラジオのエピソードを基に、日本の教育について考えてしまいました。

公教育で大切なことは、「それぞれの子どもが、社会に出たときに、自立していけるような基礎知識を身につけること」だと考えています。

子どもによって必要なことは違います。

ただ、みんなが幸せになれる社会を目指して、「違いを受け入れること」「そのうえでどのような社会をつくっていくか」を考えることを大切にしたいなと感じたエピソードでした。

みなさんはどうですか?是非感想を教えて下さいね。

ゆる言語学ラジオを聞いての感想をいくつもまとめています。合わせてご覧ください。

参考HP

コメント