新書大賞2025に輝いた、「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」をやっとこさ読みました。

タイトルからして、「仕事でへとへとになった頭を切り替えて読書をするには」みたいな自己啓発本だと思っていました。

そんなんじゃなかった。これこそ人文知を結集した、「現代日本における『労働』の思想史」だと感じました。

ちょこっと内容に触れつつ、自分の考えたことを感想として残しておきたいと思います。

日本人の『労働観』を『読書』という切り口で紐解く!

読書、それは江戸時代。太平の世になって、庶民の間に広まりました。

最近では、NHK大河ドラマの「べらぼう〜蔦中栄華乃夢噺」が放送されて、日本人と本とのつながりにも触れています。

日本では、明治時代の近代化とともに、庶民の識字率は格段に上がっていきます。

そして、教養を高めるには、エリートも庶民も、「読書」をしていたのです。

一方、現代では、本屋は軒並み潰れ、「読書」市場は衰退しています。

ただ、自己啓発書といった本(「なぜ働いていると本が読めなるのか」も含め)は時折ベストセラーを出します。

日本人と読書の関係はどう変わってしまったのでしょうか?

忙しいから本を読めないというのは本当でしょうか?

そこを、明治時代から、現代の様子まで、様々な文献を引用し各時代の特徴を捉えつつ、読書という切り口で、生き方にまで言及しているのがこの本です。

大事なのは「ほどほど」に

ワークライフバランス。

働き方改革。

最近の労働市場ではよく言われます(教員界隈でも、よく言われていますね)

要は、正社員で、週5日、1日8時間+残業。やるのは当たり前。

消防団に入ったら、「やれ訓練だ、見回りだ。なぜ消防団に入っているのに手伝わない!?」と言われます(ボランティアなのに)

子育ても、「子供を見るのは当たり前!ベビーシッター?親が見るのは当然でしょ!」という人もいます。

何をやるにしても全力でことにあたるのが当たり前の社会構造そのものが問題ではないか?というのが本書の主張である。

作者はこれからの社会を「半身社会」が重要では?と述べていました。

半身社会とは作者の三宅さんは次のように言っていました。

なぜ正社員でいるために週5日・1日8時間勤務+残業あり、の時間を求められるのだろう。それは仕事に「全身が求められていた時代の産物ではないのか。その分、家事に「全身をささげていた人がいたから出てきたことではないのか。今の時代に「半身」ー週3日で正社員になることが、なぜ難しいのだろう。

もちろん何かに全身全霊を預けた方がいいタイミングは、人生のある時期には存在する。しかしそれはあくまで一時期のことでいいはずだ。人生、ずっと全身全霊を預けるなんて、そんなことを求められていては、疲労社会は止まらないだろう。

私たちは、そろそろ「半身」の働き方を当然とするべきではないか。

(中略)

「半身」とは、様々な文脈に身を委ねることである。読書が他者の文脈を取り入れることだとすれば「半身」は読書を続けるこつそのものである。

ー三宅香帆.「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」.P260ーp261

私たちも仕事で思い当たることではないでしょうか?

全身全霊で仕事にコミットしていたら、大事なことを見落とした。それは「些細な仕事のミス」から「家族との絆」のように大きなことまでといったことをよく聞きます。

全身全霊が悪いことではありません。

でもどこかで、他者の考えを受け取る余裕を持ってこそ、よりよく人生を生きていけるのではないかというのです。

仕事を休む、辞める人が、周りにもたくさん

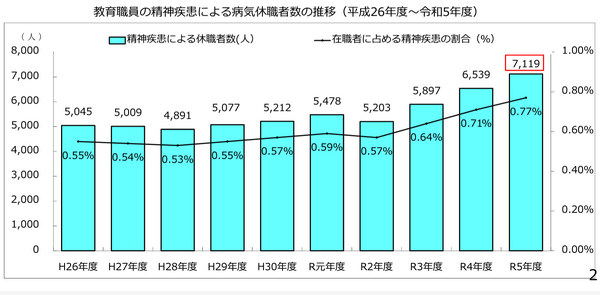

自分の周りでも、仕事を休む、辞めるという人が増えてきました。

もちろん、次にやりたいことができて転職のようなポジティブな理由ならいいが、精神的に病んでしまってやめたという人が、毎年一人はいます。

これは、私だけの体感ではなく、全国的にそんな空気のようです。

残業が多い。残業代も出ない。

モンスターペアレントが多く、理不尽なことが多いから。

なんてことが多く聞かれます。

このようなことは、先生という仕事だけでなく、きっと他の職種でも、形は違えど存在しています。

残念ながら、現代社会はそんな形になってしまっているのです。

もちろん、経済成長は大事です。

けれど、今の社会ってこれ以上進歩を急ぐ必要ってあるのかななんてことも考えます。

もちろん、地球温暖化問題、紛争・戦争、エネルギー問題。

待ったなしの問題は残っているが、それ以外は、とりあえずのんびり構えていればいいんじゃないのかな。

少なくとも目の前にある仕事は、ちょっと手を抜いても回るくらいの仕事に、社会が変わっていかないといけないと感じています。

副業とかも推進されているけれど、それこそ、半身ではやってられません。

本業だけで、まずはそこそこ暮らせる社会。

そこを目指すのが大事なんじゃないのかななんて考えました。

最後に

自分も仕事は(人よりかは)好きだと思います。

先生の仕事に加えて学会活動をしたり、研究費の助成を申し込んだりと、わざわざ仕事を増やしています。

それで楽しいと思っているからいいと思っている反面、隣の先生がいなくなっていくことに、寂しさを覚えるのです。

もっとやりたいのに、先生でいたいのに体が動かない・・・。

そんな先生が多いのです。

そして、だいたいやめてしまう先生は、ほがらかでいい先生だなと言う人ばかり。

そんな先生が、そこまで苦しまなくてもいい「半身社会」がくるといいなぁと願ってやまみません。

皆さんの周りはどうですか?是非コメントをください。

三宅香帆さんの「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」は別記事でも引用しています。合わせてご覧ください。

参考文献・参考HP

参考文献

Audibleに入会すれば、「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」を無料で聞くことができます。

月額1500円ですが、30日は無料!

キャンペーン時なら、2ヶ月99円でAudible聞き放題です。

飽きたり気にいらなかったら、退会すればOK。お金はかかりません。

この本が気になったら、上記のリンクをクリックしていますぐ入会を!

Audibleに入会すれば、通勤中でも耳から学びを深めることができます!

参考HP

コメント