学年部が協力して仕事をしていけると、学級経営から学年運営までとてもスムーズにいきます。

また学年にも活気が出てきて、よい空気を作ることができ、さらに勢いが増していきます。

私の学校は、単学級ですが、主担任(私)、副担任、特別支援の交流級の先生2人が1年生付きということで、4人態勢で学年を見ています。

事務仕事を頼ったり頼られたり、いろんな面で分担しながら仕事を進めています。

ネットを見ていると、学年団が上手くまとまらないといった話も聞きます。

私が意識していることと、根底にある理論をお話させてください。

参考にした本はこちら!

最初の記事はこちら!

次の記事はこちら!

「フォロワーシップ」を高め、少数精鋭の最強チームを作る

「フォロワーシップ」

聞いたことありますか?

これは、アメリカのカーネギーメロン大学のロバート・ケリー教授が提唱した、

「部下が職場をよりよくするために上司を支援するスタンス」

のことをいいます。

ケリー教授は、

「組織の成功は部下が8割握っている。」

とも言っています。

先生は教諭なので、階級に区別はありません。

それでも年上の先生には気を使ったり、年配の先生の意見の方が通りやすかったりとすることがあります。

ただ、学年主任としてまとめる立場としては、どの先生にも活躍してもらい、主体性を引き出していくことが、よりよい職場の在り方につながります。

「フォロワーシップって?」

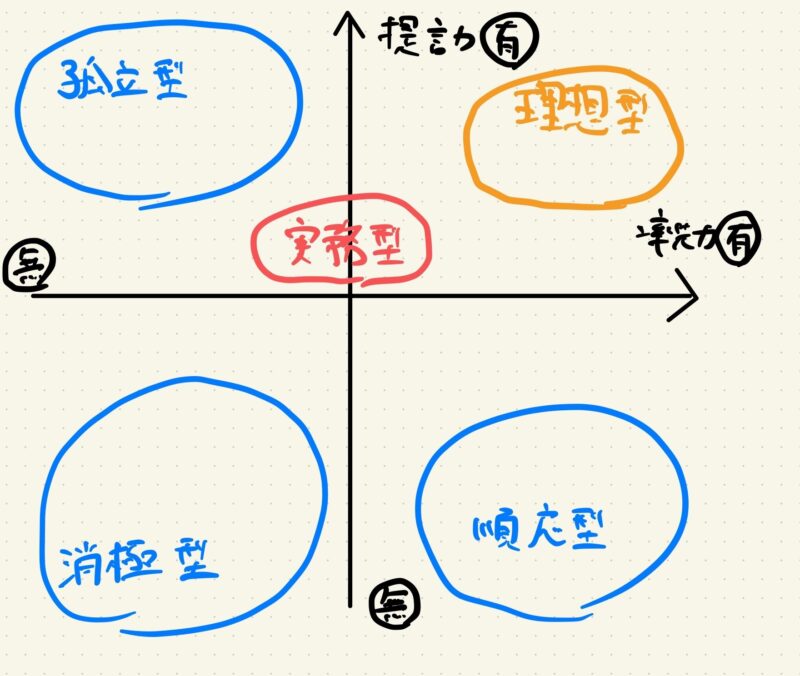

伊庭正康先生の本(参考図書参照)によると、フォロワーシップを構成する「2つの要素」があります。

一つは縦の軸。

上司に「提言する力」です。

もう一つは横の軸。

「協働する力(率先する力)」です

この2つの力の強弱によって、5つのフォロワーシップスタイルに分かれます。

- 理想型

まさに理想の状態 - 実務型

理想まであと一歩。あるべき姿ではなく、現実的な対処にとどまる - 順応型

上司の言いなりになりがち - 孤立型

問題の提言はするものの、意見を言うだけ(文句に聞こえる) - 消極型

指示があるまで動かない。

「理想型」を目指して

個別個別に働きかけ

まず、個別個別に働きかけをしていきます。

仲間の中でまずは一人「理想型」のメンバーを育てましょう。

その先生を自分の「参謀役」としておきます。

学校で言うと、校長先生と教頭先生の関係ですね。

各活動の時に意見を求めたり、一緒に行動をしたりしていきます。

学校では、席が近くになっていることが多いはずです。

困ったときはその都度話しかけて、相談にのってもらえればよいです。

「子どものこと」「校務のこと」「部活のこと」少しでも迷ったら、どんどん相談をしていきましょう。

相談をかける中で、同僚の先生の主体性が育っていきます。

チームでミーティング(学年会)

次に大切なのは、定期的に学年部全体でミーティング(学年会)を開くことです。

発言の機会を作り、共有していくことで、周りの先生の意見を集めることができます。

みんなの意見を取りまとめながら、より良い案にしていくことで(ボトムアップと言います)、学年部の空気がよくなります。

自分の意見が入って、活動が動いていくと、学年部の先生方の主体性が増していきます。

また、一つの議題だけでなく、「子どものこと」「校務のこと」「その他何でも気になること」をどんどん話してもらう機会にいしていくと良いと思います。

もう一つ、学年会を開くときにポイントがあります。

その時の進行役を、参謀役やNo3,No4にやってもらうことも有効です。

他の人も頑張るもらうチームの方が、チーム全体の主体性は高まります。

以前の学習指導要領で言われた、「主体的で協働的な」仕事の進め方とはこういう姿をさすのではないでしょうか?

⇓チームの合意形成を引き出すコツはこちらに書きました。合わせてごらんください⇓

学年主任として意識をしていること

ここまでは一般的なことを話しました。

ここからは私が意識していることを書きます。

学年主任とは

必ずしも学年主任は1番年上だったり、階級が上ということではないことを意識しなければいけません。

年上の先生がいてなかなか意見が思ったようにならなくてモヤモヤすることもあるでしょう。

また学年部で意見がまとまっても、管理職のOKをもらわなければいけないので、大変です。

学年主任はリーダーと言いつつ、学年団をまとめる中間管理職的な役割も担わなければならないということです。

自分の意見を出しつつも、全体の意見を取り入れ、学年団のバランスを取る必要があります。

学年主任として心を配ること

そこで私は、以下のような事を意識して仕事をしています。

- 参謀役は、年輩の先生を1人確保しよう

年輩の先生はやはり経験があります。

私たちのやりたいことに対して、年配の先生は経験からリスクを提示してくれます。

ついつい我々は猪突猛進で仕事を進めがちですが、きちんと止めてくれる存在はありがたいことです。

また、年輩の先生に話を通すことで、根回しができます。

つまり、年輩の先生に話を通しておくことで、いざ企画を動かす直前になって、ちゃぶ台返しにあって苦しむ、、、なんてことも防げます。

- 相談をかけるときには、思いつきのレベルでいいから、雑談で意見を聞いてみる

雑談で話すのがポイントです。

「まだ、頭の中でイメージを作っている段階ですが、、、」

と話しかけることで、向こうも軽く話に乗ってくれます。

そして、相談相手に「今こんなことをしています」というメッセージを送ることができます。

このように話をしておけば、もしかしたら相談相手が、いい情報を与えてくれるかもしれません。

学年団でミーティングになった時も、イメージを伝えてあるので、肯定的に意見を出してくれることが多いです。

逆に否定的なことや、危うい点があれば、相談をかけた時にいろいろ教えてくれるでしょう。

そうすれば、学年団でのミーティングの時に紛糾することはなくなります。

イメージを伝えてあるので、ミーティング後の仕事がスムーズに進むことになるでしょう。

参謀役+何人かにいろいろ相談をかけておくとスムーズになります。

項羽と劉邦の姿を思い浮かべましょう

古代中国の話です。

皆さんでもご存じの方が多いと思います。

中国大陸を巡って項羽と、劉邦が覇権争いをしていました

項羽は豪胆で力もあり、将軍としてはこれ以上にない人物でした。

逆に劉邦は下級の役人で怖がりで、人の上に立つ器とはとても思えません。

そんな2人が中国大陸を取り合っていたのです。

さて、どちらが結局覇権を握ったのでしょうか。

答えは、劉邦です。

2人の元にはどちらもとても有能な軍師がいました。

項羽には、范増という年老いた軍師がいました。

項羽は范増のことを亜父(父の次に尊敬をしている人)と呼んではいましたが、実際には年上だったため、項羽は范増のことを目の上おたんこぶ扱いしていました。

項羽は范増の提案を聞き入れずに・自分勝手に動いしまいます。

逆に劉邦には、年下の張良、韓信という軍師がいました。

劉邦は年下の2人の意見を積極的に取り入れ、どんどん頭角を表していきました。

さて、ファシリテーションという言葉で見ると、どちらが有能なのでしょうか?

もちろん言うまでもなく劉邦ですね。

必要なのは、項羽のようなスタンドプレーの得意な人物ではなく、

劉邦のようなみんなの意見を聞き入れ、みんなで盛り上げていける力を持った教員なのです。

まとめ

良い学年団を作りには、以下がポイントです。

- まずは参謀役を作ろう

- 参謀役には、些細なことでもいいから相談をどんどんかけていこう

- 参謀役が育ってきたら、その次の人物を作っていこう

- 参謀役は、年輩の先生を1人入れるのがおすすめ

- 学年会も行い、学年団の意見を取り入れ、より良い企画を作っていこう

- 学年主任はリーダーであり、中間管理職。うまくバランスをとりながら、学年団を運営していきましょう。

学年団の先生方が生き生きと働けるように心を砕いていきたいですね。

それが巡り巡って、自分の働き方改革につながります。

参考文献

伊庭正康.『トップ3%の人は、「これ」を必ずやっている 上司と組織を動かす「フォロワーシップ」』.2020.PHP研究所

コメント